Туркестанский текст шире ташкентского, и в русскую культуру пришел поначалу именно он. Разросшаяся за счет центральноазиатских земель Российская империя впитывала, вбирала в себя информацию, культуру разных этносов, проживавших (условно) в туркестанском ареале. Так, туркестанский текст соткан из представлений о месте, деталях этого места, языка, фольклора, мифологии, людей — с их нравами, ментальностью, поведением, жестами, этнографическими характеристиками — всего того, что впоследствии будет растиражировано и станет сводом стереотипов об этом месте.

Туркестанский текст шире ташкентского, и в русскую культуру пришел поначалу именно он. Разросшаяся за счет центральноазиатских земель Российская империя впитывала, вбирала в себя информацию, культуру разных этносов, проживавших (условно) в туркестанском ареале. Так, туркестанский текст соткан из представлений о месте, деталях этого места, языка, фольклора, мифологии, людей — с их нравами, ментальностью, поведением, жестами, этнографическими характеристиками — всего того, что впоследствии будет растиражировано и станет сводом стереотипов об этом месте.

Элеонора Шафранская:

РАДЕНИЯ С ТУРКЕСТАНОМ

Беседовал Санджар Янышев

Как сплетня или слух становятся «фольклором»? Кто такой «информант», и откуда пришел «малай»? Как победить «постколониальный синдром»? Обо всём этом — разговор с доктором филологических наук, профессором кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета Элеонорой Шафранской. Долгое время жившая в Ташкенте, одну из главных своих книг она посвятила такому яркому явлению русской культуры, как «ташкентский текст». Следующий — еще более обширный (неизданный пока) труд охватывает уже «туркестанский текст», центральная фигура которого — воин-колонизатор, а впоследствии — «певец» восточных колоний, весьма популярный при жизни и забытый в советское время писатель и художник Николай Николаевич Каразин (1842—1908).

— Элеонора Федоровна, каково происхождение вашей фамилии? Я как-то в юности не задумывался, только общаясь с вами в Москве, вдруг заметил корень «шафран» — знаменитая «пловная» (и не только) приправа, специя.

— Интересно, а в Ташкенте вы фамилию не связывали с шафраном? А для меня «пловная» — новость; и правда, пловная. Я вот давеча из Бухары шафран привезла, разговорилась с продавцом, назвавшись, мол, шафран для Шафранской, он был удивлен. Происхождение, увы, мне неизвестно. Это папина фамилия, а он родом из сибирской глубинки.

— Ваш «ник» в фейсбуке — Рано Гранатова. Кажется, появление профиля совпало с началом работы над книгой о художнике Усто Мумине (Александре Николаеве), авторе «Радения с гранатом». Имя «Рано», очевидно, также анаграмма узбекского слова «анор» — «гранат». Всё верно? Этот художник для вас настолько важен?

— Да, так и есть: Рано, анор, гранат, Усто Мумин. Сам ник «Рано Гранатова» родился сиюминутно, когда со мной проводили ликбез по оформлению страницы в фейсбуке. И в то же время, видимо, не случайно — подсознательно. До Усто Мумина я такой плод — гранат — как бы и не замечала, а тут он высветился: стал появляться на каждом шагу. Друзья и коллеги решили, что гранат — мой фетиш: теперь у меня дома в каких только вариантах он не присутствует; внучка лепит, рисует для меня только гранаты — всё висит в рамочках. В прошлом году побывала в Ереване — там гранаты на каждом шагу: помимо того, что это современный символ Армении, гранатовый плод вплетен и в орнаменты древних построек; опять же Сергей Параджанов с «Цветом граната»… Таким образом, картина гранатового рая расширилась; это не только Усто Мумин, не только Узбекистан.

Ну, а в работах Усто Мумина гранат — полузагадочный и неоднозначный символ счастья, грез, наслаждений. «И в них плоды, и пальмы, и гранаты…» — так описан райский сад в Коране. Усто Мумин настолько часто рисовал гранат, что этот плод стал метой художника. Само собой, у граната в мировой культуре есть своя мифология, которую интересно интерпретировать в привязке к картинам Усто Мумина, и не только: например, Александр Волков также был очарован гранатом («Гранатовая чайхана», его феерическое стихотворение «Танец»: «Так пылают щеки — точно два граната…»).

Уста Мумин. Радение с гранатом. 1923

Уста Мумин. Радение с гранатом. 1923

Важен ли для меня Усто Мумин? Теперь конечно. Поначалу было любопытство, желание разгадать загадку художника. Не имея опыта общения с «органами», пошла — напропалую — на Кузнецкий мост, в приемную ФСБ. И мне повезло: через месяц получила дело Александра Николаева. Хотелось поделиться. Так возник замысел книжки.

— Правильно ли я понимаю под «загадкой Усто Мумина» его обращение в новую личность, перемену участи: имени, вероисповедания, творческой манеры?..

— И это, и другое. Моя книжка начинается с того, что его биография окутана недосказанностью, а также рядом мифов; миф же, по сути, не всегда содержит истину, может быть основан на слухах/сплетнях. Например, первая расхожая ассоциация с именем Усто Мумина — гомосексуалист. Я не ставила себе задачу этот миф развеять. Разобраться — да. Молва сотворила из данной темы биографический узор: якобы за это художник был осужден и сослан. На деле оказалось все иначе. Был или не был Усто Мумин гомосексуален — я не знаю. Его глаз был «заточен» на красивые юные тела, мужские. В то время как художникам вменялось изображать достижения советской власти, Усто Мумин рисовал бачей — пластичных юношей-танцоров. Бачи к тому времени уже были вне закона.

В доме-музее Марины Цветаевой, в дневниках Ольги Бессарабовой, я нашла фразу Николаева (дотуркестанского периода, он еще не стал Усто Мумином): «Я разлюбил женственно красивых мужчин. Мне нравятся сильные и загорелые». В этих словах весь будущий Усто Мумин. Одни рисуют пейзажи, другие натюрморты. Усто Мумин рисовал красивых юных мужчин. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы оскандалить имя художника и подарить ему специфическое «место» в нетерпимой гомофобной среде (среда, увы, с той поры не изменилась).

— В Ташкентском университете вы преподавали фольклор. То есть там вы занимались генеалогией русской литературы, грубо говоря, ваши профессиональные интересы были связаны с «метрополией»; здесь — главной темой стала «окраина»: постколониальная литература (на примере писателей — выходцев из Узбекистана: Тимура Пулатова, Дины Рубиной, Сухбата Афлатуни…). Лично мне такой поворот понятен. Можете как-то его прокомментировать?

— Не всегда делаешь выбор сам, особенно смолоду. Читать лекции по фольклору мне «вменили» на кафедре. Сначала с неохотой, но постепенно срослась, вжилась, а там и полюбила. Конечно, с той поры в собственно фольклористике многое поменялось, и расти, развиваться вместе с ней было чрезвычайно интересно. Как позиционировался фольклор в советское время? «Народная мудрость», обращение к которой кого-либо из авторов расценивалось как художественное достоинство. В по-советски трафаретных биографиях писателей/поэтов расположенность к фольклору — слагаемое будущего таланта (среди прочего — и отношение к природе, к детям, «простому народу»). На самом деле это весьма завиральные ценности, так как и фольклор — не всегда мудрость, он может быть агрессивен и гадок; и «фольклорность» писателя — вовсе не «знак качества».

В общем, занятия фольклором мне пошли на пользу, так как, собственно, каждый человек — носитель фольклора, хотя он может об этом и не подозревать. Ведь фольклор — это не только «былины-частушки-сказки», это растиражированные в данную эпоху тексты, образы, речевые обороты и т.д. А тот, кто пишет, невольно отражает свое время, эпоху, модные словечки (да и тот, кто не пишет, а только говорит — тоже)…

Тимур Пулатов — «мой» автор еще ташкентской поры. Собственно, с него и началось занятие культурным пограничьем (и здесь без фольклора не обошлось — фольклор всюду!). Ну и по нарастающей: Дина Рубина, Сухбат Афлатуни, другие авторы. Сейчас меня увлек Аркан Карив — совершенно феерический прозаик. Так или иначе, все они как писатели — плод имперских процессов, культурного синтеза. Все они — современники, то есть люди, заставшие еще советскую пору, но ныне переосмысляющие ту пору в своем творчестве. Приходит мысль, что такой писательской парадигмы в истории нашей страны больше никогда не будет, в контексте истории — это единичный случай. Да, это особые писатели: они представители русской литературы, в то же время им ведома другая картина мира, нерусская — в сопряжении двух ментальностей, двух языков рождаются феноменальные произведения. Ну и, само собой, так как я росла и взрослела на том же поле — двуязычном и поликультурном, меня оно очень занимает.

— Вам как ученому-фольклористу приходится иметь дело с «информантами», которые «врут», «фантазируют», транслируют слухи; их информация часто основана на том, что они «слышали по телевизору» или — что одно и то же — «видели своими глазами» (случай с Путиным, якобы жившим долгое время или даже родившимся в Бухаре). Так где же она проходит, граница между ложью и фольклором?

— Это специфика бытования ряда фольклорных форм — «установка на достоверность», когда рассказчик подкрепляет правдивость информации: слышал от такого-то, читал там-то и проч. Прежде ссылались на авторитет известной в округе личности, теперь — на телевидение, СМИ, Интернет. Насчет «врут, фантазируют» — это дело проверяется. Вот случай с Путиным. В Бухаре от дамы-экскурсовода я услышала впервые, что президент РФ учился в средних классах в каганской школе. Ну, думаю, дама байки травит для развлечения туристов. После ее монолога тихонько подошла, спросила: что это тут делал главный фигурант — мол, шутите? Дама обиделась: выражение лица серьезное, возмущенно стала отстаивать школу и фигуранта. Всё. С этой минуты я вошла в «фольклорное поле»: где бы ни была — в гостях у бухарцев, в учреждениях Бухары и окрестностей — не прямо, опосредованно спрашивала, что они по этому поводу думают. Все думали и говорили одно и то же, варьировались только даты и прочие цифры (возраст фигуранта, школьный класс). Мне обещали узнать номер школы. По приезде в Москву позвонила: меня ждали, уточнили много деталей, но вот школа… она сгорела.

Подобные фольклорные формы — с установкой на достоверность — и должны вызывать двоякое к себе отношение: веры или неверия. Если один и тот же сюжет транслируется разными, не связанными личными контактами людьми (кроме места проживания), и если опрос проведен среди репрезентативной группы — то это не фантазии, это фольклор (надеюсь, вы понимаете, что речь не идет об истине). А вообще вы правы: ложь или фольклор — это проблематичная ситуация в фольклористике. Но за приведенный выше пример — ручаюсь; я в этом году опять отправилась в Бухару, никак не собираясь продолжать интересоваться путинским сюжетом. Но он меня достал сам — уже в аэропорту прилёта. Пассажирка, из местных, разговорилась, спрашивает/констатирует: «Раньше ваш часто приезжал — понятное дело, у него бабушка была жива». Догадываетесь, что со мной произошло? — я чуть не вцепилась в нее: это был мой информант. В Бухаре, узнав, откуда я, задавали вопрос: ну как там наш земляк поживает? Я успевала изобразить недоумение, чтобы услышать в очередной раз уверения, что он их, каганский (или бухарский).

— Способен ли опыт фольклориста, его работа с «наивным» сознанием, примирить с государственной ложью, порождающей новые мифы и мифологемы?

— Вопрос увесистый. Не на одно исследование. Например, о рождении мифов. Каналов, провоцирующих их рождение, множество. Власть со всеми подручными средствами — один из них. Кстати, в нынешнее время, совсем нынешнее, это очень хорошо можно наблюдать — просто наглядное пособие на блюдечке. Мифологическая картина мира, как правило, состоит из оппозиций: враг — друг, день — ночь. Если «лицом к лицу лица не увидать» (хотя, как ни странно, сегодня очень даже «увидать»), то оглянемся на советскую эпоху. Существовал четкий узор бытия: мы, Советы, — и они, враги, цель которых — уничтожить, нашпионить, навредить нам; иностранец, чужеземец — чаще всего негативный персонаж, апогея этот образ достигал в особые периоды шпиономании (например, в 30-е годы прошлого века). Люди «ведутся» на пропаганду (наверное, во все времена, иначе бы она не существовала), которая, видимо, и рассчитана на «наивное» сознание. Е.М.Мелетинский писал, что существуют периоды мифологизации, затем демифологизации, а после вновь — ремифологизации, т.е. одни мифы заканчивают свое существование (вера в них утрачивается), но потом они, возможно, в измененном виде, возвращаются. Людям комфортно жить с мифом (или с мифами) — в них помечено, кто есть кто, как себя вести, где друг, где враг.

А насчет «примириться с государственной ложью» или нет — это уже частный случай, индивидуальная позиция, которая не является объектом мифологизации.

— Очевидно, сейчас мы живем в период «ремифологизации» в отношении «совка», мифов, связанных с СССР, на которые накладывается «постколониальный синдром».

— Да, скажем, случай с каганским/бухарским Путиным — постколониальный синдром в чистом виде. Для понимания данного феномена нужен обратный отсчет: вспомнить, каким образом во второй половине XIX века пришли в Среднюю Азию завоеватели. Если кто-то не читал об этом книжек, можно пойти в Третьяковку в зал Василия Верещагина — очень наглядно. Вопрос весьма болезненный; где бы он ни затрагивался, люди начинают спорить на разрыв аорты. И, в общем, это даже не спор. Это пока железобетонная мифология, вот ее самые распространенные мотивы: мы (русские) принесли вам (азиатам) цивилизацию; мы спасли вас от английской экспансии и проч. Особо болезненно воспринимаются термины «колониальный», «постколониальный». Для многих ушей они звучат как ругательство. Спор здесь невозможен, если кто-то не готов принять просто их терминологическую сущность. А таковая ведь была до середины 1930-х годов. И лавки были колониальные, и писатели, и романы, не говоря о землях, странах. Но политическое руководство поменяло акценты — и эти слова попали в лексикон «врагов» советской власти. Могу рекомендовать читать/изучать работы Эдварда Саида «Ориентализм», Александра Эткинда «Внутренняя колонизация».

Николай Каразин. «Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 года». 1888. Государственный Русский музей

Николай Каразин. «Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 года». 1888. Государственный Русский музей

Николай Каразин. Битва при Зерабулаке. 2 июня 1868 г. 1889

Николай Каразин. Битва при Зерабулаке. 2 июня 1868 г. 1889

Николай Каразин. «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мёртвые пески к колодцам Адам-Крылган» (фрагмент). 1888

…Вот еще пример. Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» — образец колониальной мифологии, сложившейся под немягким натиском советской пропаганды 20-х годов, когда предлагался канон будущего для вновь завоеванных земель и народов. Помните красные растяжки в декорациях фильма: «Первое общежитие свободных женщин Востока», «Долой предрассудки: женщина — она тоже человек», «Музей Красного Востока», реплики персонажей: «Час освобождения настаёт!», «Забудьте вы, к чертям, свое проклятое прошлое»? Фильм прекрасен, я не о его качествах говорю, а о материале, легшем в основу. А уж сам фильм, после выхода и по сию пору, стал источником фольклора — растиражированных фраз, строчек из песен, образов.

— Как вы считаете, имперский миф — он, в принципе, неистребим? Что это за ген, наличие которого заставляет иную нацию начищать ружья и сбираться в поход: присоединять и порабощать, — и отсутствие которого делает другую нацию добровольной и пожизненной жертвой империи?

— У меня ответа нет, как и у вас, видимо. Есть только предположения, и то из области метафизической, например — «такова планида». Сейчас перечитываю Шолом-Алейхема «Кровавую шутку» (правда, перечитываю; первый раз прочитала в начале 2000-х, когда этот перевод впервые появился; это я к недавнему посту Татьяны Толстой, где она метко подметила, мол, интеллигенция у нас «не читает, а перечитывает»). Так вот, герой романа, будучи русским, перевоплотился в еврея, живет в еврейской среде, наблюдает за традициями изнутри. При этом все время возмущается: почему? Почему они не сопротивляются наветам и гонениям? Почему допускают погромы? Шолом-Алейхем — не единственный, кто поднимал такие вопросы. Так почему? — «Планида такая».

— Две ваши книги посвящены соответственно «ташкентскому тексту» и «туркестанскому тексту». Что такое «текст» применительно к тому или иному месту?

— С 70-х годов ХХ века в литературоведение и культурологию вошло понятие «петербургский текст русской культуры» (автор — Владимир Топоров). Так появилась исследовательская проблема о «локальных текстах культуры»: в каждом отдельном случае текст привязан к какому-то топосу (месту). Не все места/города, думаю, способны породить свой текст.

«Текст» с латинского — ткань, сплетение; расширим ближе к нам — это плетение словес. Посмотрите на просвет кусочек ткани («материи», как говорили раньше): она соткана вертикальными и горизонтальными линиями («основа» и «уток», соответственно), их переплетением. Городской текст, или ткань города, возникает тогда, когда он вплетен в культуру, доступную и понятную большинству. Представления о каком-то городе, его артефактах и персоналиях транслируются не в самом топосе, а за его пределами: в литературе, устных жанрах, фильмах. Понятно, что и здесь не обходится без фольклора. Причем, в основном, это клишированные образы, ассоциации, или штампы. А фольклор — это культура штампов.

Ближе к «телу»: Ташкент вошел в русскую культуру с середины 1860-х годов. Те, кто писал о Ташкенте, упоминал о нем (вплоть до рубежа ХХ—XXI вв.), могли не побывать там никогда, но представление о месте, его образе имели; чего стоит крылатое выражение «Ташкент — город хлебный»; или использование топонима «ташкент» как имени нарицательного в значении «жара». Об этом книжка «Ташкентский текст в русской культуре».

Туркестанский текст шире ташкентского, и в русскую культуру пришел поначалу именно он. Разросшаяся за счет центральноазиатских земель Российская империя впитывала, вбирала в себя информацию, культуру разных этносов, проживавших (условно) в туркестанском ареале. Так, туркестанский текст соткан из представлений о месте, деталях этого места, языка, фольклора, мифологии, людей — с их нравами, ментальностью, поведением, жестами, этнографическими характеристиками — всего того, что впоследствии будет растиражировано и станет сводом стереотипов об этом месте.

— А с чем, на ваш взгляд, связана способность места порождать «текст»?

— О, этот вопрос прямо в яблочко. Где-то я писала о том, что есть города/места, порождающие локальный текст, а есть такие, которые не оставили следа в культуре за пределами своего локуса. Почему? Кто ж знает! Может, здесь важно оказаться на пересечении разных нужд и проблем, культурных, политических, экономических и т.д. Причем порой достаточно не процесса, а отдельного события, привлекшего всеобщее внимание. Днями я разместила в фейсбуке вопрос об Алма-Ате: меня интересовало, какие ассоциации вызывает это место у людей, никогда там не бывавших. Спрашивала и устно — знакомых. Мне было важно подкрепить свою нехитрую мысль мнением «репрезентативной группы». Другими словами, интересовал вопрос: есть ли алма-атинский текст в русской культуре. Получается, что есть. Яблоки, яблоки, яблоки, горы, яблоки, Медео… Много интересных ответов про собственно яблоки: какие на запах, на цвет, на вкус, где и как выращивались, куда подевался знаменитый алма-атинский сорт. И совершенно замечательный ответ: «маленький Ташкент» — от Михаила Книжника. (Были еще любопытные ответы — но единичные, не входящие в разряд стереотипов, а меня интересовали именно стереотипы, или штампы.)

— Кто-то, помнится, назвал Юрия Домбровского (я тоже хотел, но не успел, пришлось просто «лайкнуть»). Вот он, на ваш взгляд, не тянет на роль если не законодателя, то одного из «делателей», «ткачей» алма-атинского текста?

— Да, безусловно, и ткач, и певец Алма-Аты: «…весь город один сплошной сад, — сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный…». Домбровский, с одной стороны, тиражирует расхожие ассоциации об Алма-Ате (яблоки, горы, воздух, тополя); при этом размыкает существующие клише, дополняет, углубляет (в «Хранителе древностей» он, как фольклорист, предлагает читателю расхожие сюжеты — «фабулаты» — об удаве, пожирателе алма-атинских яблок); с другой — вплетает в «текст» свое видение, свою трактовку различных алма-атинских локусов и их загадок.

— Теперь — о главном фигуранте ваших последних исследований. Каразин — впервые это имя я услышал от Марка Вайля: он даже хотел ставить спектакль по роману Николая Каразина. Расскажите о вашей первой встрече с этим «прозёванным» автором.

— Каразин — один из первых русских, один из первых колонизаторов и писателей, который открыл Туркестанский край тогдашнему читателю, не только русскому, но и европейскому: его много переводили еще при жизни.

Николай Каразин, 1874 год

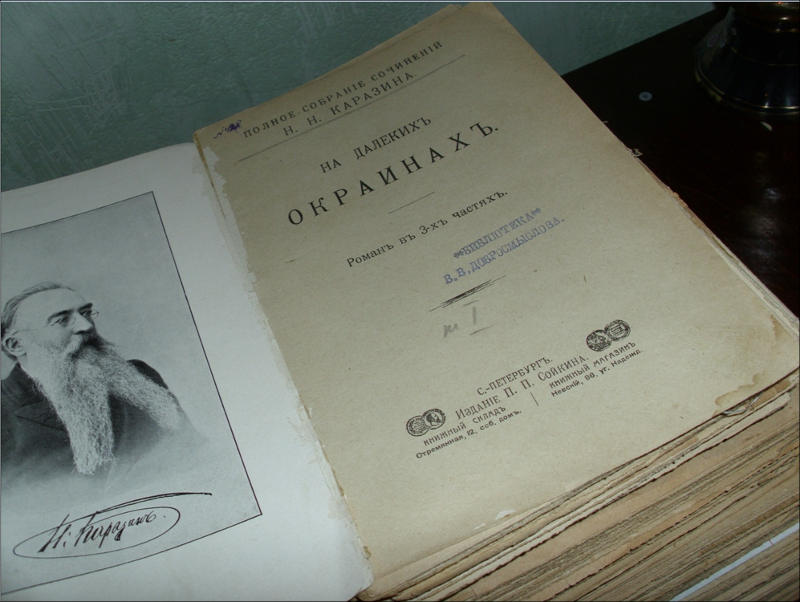

Я о нем узнала случайно. Описывала в «Живом журнале» свои впечатления о колониальном романе советской писательницы Анны Алматинской. Один из комментаторов, блогер под «ником» rus_turk, упомянул прозу Каразина как яркий образец колониальной литературы. С этого момента началось мое увлечение Каразиным. В Российской государственной библиотеке заказала его собрание сочинений, чтобы убедиться, что они есть — все двадцать томов прозы, и удивиться: как же — есть, но мало кто об авторе знает. Последнее подтвердил опрос коллег-филологов. Выяснилось, что о Каразине знают искусствоведы — но как о художнике, а его литературное творчество в полном забвении. Тем не менее нашлись энтузиасты, издавшие в 1993 г. том избранных сочинений Каразина. По какому-то внерациональному сюжету сложилось так, что очень скоро я стала обладателем собрания сочинений Каразина, того самого, двадцатитомного, изданного П.П.Сойкиным в 1905 г. в виде книжного приложения к журналу «Природа и люди». Книги прибыли ко мне из Ростова-на-Дону, в каждом из томов стоит экслибрис: «Библиотека В.В.Добромыслова», на полях есть редкие и аккуратные пометки простым карандашом.

Немалое количество небольших по объему произведений Каразина не спеша оцифровывает упомянутый rus_turk и публикует в своем ЖЖ (все каразинские тексты существуют в старой орфографии, так что это труд энтузиаста и культуртрегера). Если судить по откликам и комментариям читателей журнала rus_turk’а, проза Каразина вызывает немалый интерес, к которому — в моем случае — примешивается оторопь. Это особая проза — этнографическая беллетристика. Каразин в литературе — открыватель туркестанских земель, также он показал контекст этого «открытия» — кровавый и жестокий. Вероятнее всего, именно эта каразинская тональность не вписывалась в пропагандистскую якобы цивилизаторскую нишу Советов, поэтому читатель ХХ века и прозевал Каразина.

— Какие атрибуты (словечки, выражения, этнографизмы, будущие «стереотипы»…) туркестанского текста вошли в русскую культуру благодаря Каразину?

— В русскую литературу вошел, прежде всего, образ дервиша — этакий шпион, вредитель. Это одна ипостась дервиша, есть и другая: аскет, мистик, искатель совершенной формулы жизни; но первая — точно от Каразина.

— Многажды упомянутый в вашей книге венгр Арминий Вамбери — как раз такой «шпион»? Или его роль была шире — сродни каразинской?

— Арминий Вамбери — филолог, его интересовал, помимо прочего, язык: существовала гипотеза о родстве венгерского и тюркских языков. Видимо, для поисков общего языкового истока он и отправился на Восток. Под угрозой разоблачения и казни, в прикиде дервиша, он попал в Хиву, Бухару и т.д. Его предшественникам из Европы за это рубили головы. Опубликованная сначала на английском, потом на немецком языке и вскоре переведенная на русский, его книга «Путешествие по Средней Азии» (1864 и 1865 гг.), несомненно, оказала влияние на русских востоковедов. Маска дервиша, которую носил Вамбери десять месяцев, позволила увидеть и описать то, чего до Вамбери европейский мир не знал.

Насчет сходства с Каразиным — не думаю. Вамбери — в чистом виде ориенталист, его позиция (и поза) — над, то есть Восток для него, хоть и интересен, однако нуждается в европейском цивилизаторстве. С Каразиным не все так однозначно. Он считает, что Восток имеет свою, другую культуру, которую совсем не надо цивилизовать, исправлять. Не прямо — опосредованно у Каразина высказана мысль, что завоевателей туда никто не звал. Он пытается не учить и править, а понимать и уважать.

Для своих современников-литераторов Каразин стал настоящим донором: подарил массу ситуаций, ракурсов, кульбитов, в основе которых лежит столкновение двух разных культур, территорий и проч. Среди стереотипов, ставших таковыми после наблюдений Каразина, — это излюбленная поза среднеазиата «на корточках», благодарственное прижимание «руки к желудку», застолье «без ложки». Скажем, восточная особенность запихивать плов руками в рот — не новость. Но ведь когда-то это было откровением, в частности, для Каразина, который неоднократно описал этот «этнографизм», ныне — уже почти «экзотизм» (поскольку он вот-вот исчезнет) на пловной территории.

Каразин бесконечное количество раз описывает кухню: блюда, напитки; курительные смеси. Ну и множество этнографических бытовых особенностей и социальных институтов; помимо прочего, некоторые социальные роли. Не знаю, как вы, а я помню бытовавшее в Ташкенте слово «малай» (опрашивала — поколения моложе меня этого слова уже не знают). В быту часто приходилось слышать: «работаю как малай», «найми малайку», «малаи были при Николае» т.д. Каково было увидеть это слово у Каразина — в многочисленных фрагментах его прозы!.. Возникло ощущение единого с Каразиным словесного пространства, сроком в сто лет, которое я застала. Да много чего описал Каразин: ведь он был в составе первого многочисленного «десанта» в Туркестанский край и самый знаменитый из пишущих; что он увидел, зафиксировал, а после опубликовал — то и стало мозаикой представлений о небывалом для русского глаза и уха феномене. Был дан старт «туркестанскому тексту» русской культуры.

— …который «пишется» и по сию пору?

— Ну да, пишется, то есть транслируется, живет в умах в виде стереотипов/представлений о тех временах и нравах.

— Выходит, однажды начавшись, «текст» уже никогда не кончается?

— Почему же, кончается. Вот ташкентский почти завершен. Его помнят/знают только советские поколения. Новые (я не раз устраивала опросы) не знают о Ташкенте НИ-ЧЕ-ГО. Ташкентский текст — это гербарий, кусок культуры былого. Туркестанский текст ждет такая же судьба.

Источник: www.fergananews.com