«Мо Янь» означает «молчи». Я родился в 1955 году. В те времена люди в Китае жили ненормальной жизнью. Поэтому папа с мамой велели мне не болтать за порогом дома. Если откроешь рот и будешь говорить что думаешь, попадешь в беду. Я их послушался и не болтал. А когда только начинал писать, мне казалось, что у каждого великого писателя должен быть псевдоним. Я вспомнил, как папа с мамой велели мне молчать. И взял себе псевдоним «Мо Янь». Смешно, что я так себя называю, — теперь-то я болтаю бесконечно.

Когда-то великий русский поэт Федор Тютчев писал: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои…» Прилежный ученик великой русской литературы, китайский писатель Гуань Мое, с молодости, по примеру Тютчева, взял себе псевдоним «Молчи», что по-китайски звучит Мо Янь.

Когда-то великий русский поэт Федор Тютчев писал: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои…» Прилежный ученик великой русской литературы, китайский писатель Гуань Мое, с молодости, по примеру Тютчева, взял себе псевдоним «Молчи», что по-китайски звучит Мо Янь.

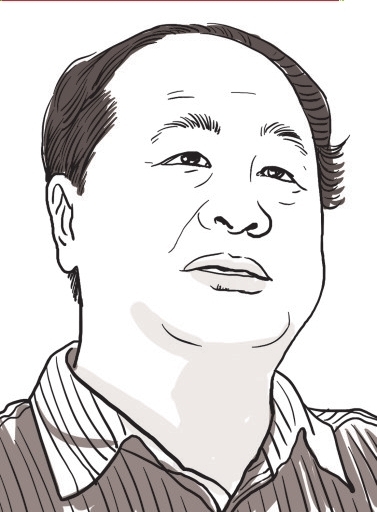

Наш современник из Китая, почетный доктор филологии Открытого университета Гонконга, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года Мо Янь родился 5 марта 1955 года в уезде Гаоми провинции Шаньдун. «Культурная революция» в Китае отложила отпечаток и на будущем писателе, которому пришлось оставить школу и мысль об образовании и пойти на работу у себя в селении. В 1976 году он добровольно пошел на службу в Народно-освободительную армию Китая (НОАК), где прошел путь от командира отделения, сотрудника службы безопасности до политрука.

В 1981 году он опубликовал свои первые произведения «Дождь весенней ночью», «Сухая река», «Осенние воды», «Народная музыка» и др. Известность к писателю пришла в 1986 году, когда вышел его роман «Красный гаолян». По этому произведению в 1987 году режиссер Чжан Имоу снял свой знаменитый фильм с одноименным названием. В 2000 году еженедельник Asiaweek включил «Красный гаолян» в перечень 100 лучших китайских романов XX века.

В 1986 году Мо Янь окончил факультет литературы Института искусств НОАК. В 1991 году, завершив учебу в аспирантуре Литературного института Лу Синя Пекинского педагогического университета, получил степень магистра в области литературы и искусства. В 1997 году он уволился из армии, начал работать в газете «Цзяньча жибао» писать сценарии для кино и телевидения.

Мо Янь написал 11 романов и более 70 коротких рассказов. Самые известные из них — романы «Большая грудь, широкий зад», «Сандаловая казнь», «41 орудие», «Усталость жизни и смерти», «Страна вина», сборник эссе «Говори, Мо Янь!» в трех томах.

Последний роман Мо Яня «Лягушка», посвященный проблеме рождаемости в Китае, опубликован в 2009 году.

Мо Янь — автор сценариев фильмов »Красный гаолян» (1987), «Счастье на час» (2000), «Девушка Нуань» (2003), снятых по его произведениям.

Мо Янь почетный доктор литературы Открытого университета Гонконга (2005), приглашенный профессор Университета науки и технологий города Циндао (с ноября 2011 года). Творчество писателя отмечено множеством высоких литературных наград Китая, в числе которых «Премия великих писателей» (1997), премия «Динцзюнь» (2003), премия Мао Дуня (2011) и др. Он лауреат Нейштадтской литературной премии (США, 1998), Нобелевской премии по литературе за 2012 год. Произведения Мо Яня переведены на более чем десяток языков, включая английский, французский, немецкий и норвежский. На русский язык Мо Янь пока переводился только отрывочно.

В 2006 году Мо Янь вошел в список двадцати «Самых богатых китайских писателей» с 3,45 миллиона юаней гонораров от издания книг.

ЧЕЛОВЕК, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ ИСТОРИИ

Нобелевская лекция ( 8 декабря 2012)

Уважаемые члены Шведской академии, дамы и господа:

С помощью телевидения или интернета, я хотел бы всем вам, присутствующим здесь рассказать немного о далекой северо-восточной деревне Гаоми. Вы, может быть, увидите моего 90-летнего почтенного отца, увидите моих старших брата и сестру, мою жену и дочь, и мою внучку, которой год и четыре месяца. Но есть та, о ком я в этот миг думаю больше всего, моя мать, вы никогда не сможете её увидеть. После получения премии, многие люди разделили со мной мой успех, но моя мать не сможет разделить его со мной.

Моя мама родилась в 1922 году, умерла в 1994 году. Ее прах был похоронен в персиковом саду на восточной стороне деревни. В прошлом году там должна была пройти железная дорога, мы были вынуждены перенести её могилу подальше от деревни. Раскопав могилу, мы увидели, что гроб уже сгнил, скелет матери уже смешался с землей. Мы только должны были символически выкопать немного земли, перенести в новую могилу. И с этого момента я ощутил, что моя мать стала частью земли, когда я рассказываю стоя на земле, я рассказываю это матери.

Я был младшим ребенком в семье моей матери.

Мое самое ранее воспоминание связано с единственным термосом в моей семье, с которым ходили в общественную столовую за кипятком. Из-за голода, слабости я уронил термос и разбил его, я был напуган до смерти, зарывшись в стог сена, целый день не решался выйти. Вечером я услышал, что мать зовет меня по моему детскому имени. Я выбрался из стога сена, думая, что меня будут бить, ругать, но мать не била и не ругала меня, только гладила по голове и долго вздыхала.

Мое самое мучительное воспоминание о том, как мы с мамой пошли собирать колосья на коллективном поле. Пришли охранники, люди, собиравшие колосья разбежались, у моей мамы ноги были маленькие, бежала медленно, её задержали, один высокий охранник залепил её пощечину. Она покачнулась и упала на землю. Охранники забрали собранные нами колосья, посвистывая, спокойно ушли. У мамы изо рта текла кровь, она сидела на земле, я никогда не забуду выражения отчаяния на её лице. Много лет спустя, когда тот охранник стал седым стариком, я встретил его на рынке, я бросился найти его и отмстить, мама удержала меня, спокойно сказала: «Сынок, тот человек, который бил меня и этот старик, совсем разные люди».

Больше всего я помню один полдень в праздник Середины осени. В нашей семье слепили пельмени, что было редко, каждому только по одной миске. Когда мы ели пельмени, старый попрошайка подошел к порогу нашего дома. Я отложил полмиски сушеного сладкого картофеля и отдал ему, но он рассержено произнес: «Я старый человек, вы едите пельмени, а мне даёте сушеный картофель, что же у вас за сердца?» Я раздраженно сказал: «Мы за год не едим и несколько раз пельменей, каждому по одной маленькой миске, даже наполовину не наешься! Дали тебе сушеный картофель и то неплохо, хочешь, ешь, а не хочешь, то катись!» Мать отчитала меня, а потом половину пельменей из своей миски, насыпала в миску старика.

Но больше всего я сожалею о том случае, когда мы с мамой пошли продавать капусту. Вольно или невольно одному пожилому человеку, покупавшему капусту, я насчитал на 1 мао больше. Подсчитав деньги, я пошел в школу. Когда я вернулся домой из школы, то увидел что мама, которая редко плакала, вся в слезах. Мать не ругала меня, только тихонько сказала: «Сын, ты позволил матери потерять лицо».

Когда я был подростком, моя мать страдала от серьезного заболевания легких. Голод, болезни, усталость заставляли нашу семью терпеть страдания, мы не видели света и надежды. У меня возникло такое зловещее чувство, что мама в любой момент может покончить жизнь самоубийством. Каждый раз, когда я возвращался с работы, войдя в дверь, громко окликал маму, услышав ее ответ, у меня словно камень с души снимался. Если я какое-то время не слышал ее голоса, меня охватывал страх, я бежал во флигель и на мельницу искать её. Однажды, обыскав все комнаты, я не увидел маму. Я сидел во дворе и громко плакал. В это время мать с вязанкой дров вошла во двор. Она была очень недовольна тем, что я плакал, но я не мог сказать ей о своих страхах. Мама увидела, что у меня на душе, она сказала: «Сынок, не волнуйся, хотя я живу совсем без радости, но пока Ян Ван не позовет меня, я не могу уйти».

Я родился с уродливой внешностью, многие жители деревни, увидев меня, смеялись, и несколько задиристых учеников в школе из-за этого побили меня. Я вернулся домой, горько рыдая. Мама сказала мне: «Сынок, ты не уродливый. У тебя, что не хватает носа, нет глаз, руки ноги на месте, в чем уродливость? К тому же, если у тебя доброе сердце, ты делаешь много добрых дел, то даже уродливый может стать красивым». Потом я уехал в город. Когда некоторые очень культурные люди все еще за моей спиной и даже прямо в лицо потешались над моей внешностью, то я вспоминал слова матери, и со спокойным сердцем прощал их.

Моя мать была неграмотной, но очень уважала грамотных людей. Жизнь нашей семьи была трудной, часто недоедали, но как только мне нужно было купить книги и канцелярские принадлежности, она всегда мне это покупала. Она была трудолюбивой, не терпела ленивых детей, но если я из-за учебы не успевал сделать работу, она никогда не критиковала меня.

Однажды на рынок пришел сказитель. Я тайком убежал слушать книгу, забыв о том, что она велела мне сделать. За это мать отчитала меня. Вечером, когда при свете маленькой керосиновой лампы она шила для семьи одежду из хлопка, я не выдержал и пересказал для неё услышанную от сказителя историю. Сначала она была немного раздраженной, потому что, по её представлениям, у сказителей был язык без костей, они были бездельниками, из их уст нельзя было услышать ничего хорошего. Но рассказываемая мной история постепенно увлекла её. Потом каждый рыночный день, она больше не давала мне работу, молчаливо позволив мне идти слушать книги. В благодарность за доброту матери и чтобы похвастаться перед ней своей памятью, я услышанные в течение дня истории во всех красках пересказывал для неё.

Вскоре мне уже было мало пересказывать истории сказителей. В процессе пересказа я непрерывно что-то добавлял и преувеличивал. Я мог там, где это нравилось маме, переделать сюжет, а иногда даже изменить развязку истории. Моим слушателем была не только моя мама, и моя старшая сестра, моя тетя, моя бабушка — все стали моими слушателями. Дослушав мою историю, моя мама иногда обеспокоено, то ли мне, то ли размышляя вслух говорила: «Сынок, кем ты станешь, когда вырастешь? Неужели ты сможешь прокормиться бойким языком?»

Я понимал озабоченность матери, потому что в деревне разговорчивый ребенок всем надоедает, а иногда и создает проблемы для себя и своей семьи. В повести «Вол» я описал такого ребенка, который вызывает отвращение у людей в деревне своей болтовней, в этом отражение моего детства. Моя мама всегда напоминала мне, чтобы я меньше говорил, она хотела, чтобы я был тихим, спокойным и щедрым ребенком. Но хотя мои явно сильные способности и огромное желание говорить — это, несомненно, была большая опасность, но мои способности рассказывать истории при этом доставляли ей удовольствие, что вызвало у неё глубокое противоречие. Как говорится «легко изменить страну, трудно изменить характер». Несмотря на серьезные наставления моих родителей, я не избавился от моей природной наклонности говорить, что делает мое имя «Мо Янь» — «не говори», достаточно ироничным.

Не закончив начальной школы, я прервал учебу. Так как я был юным и слабым, то не мог выполнять тяжелой работы, мог на пустыре в сорной траве пасти коров и овец. Когда я со стадом проходил мимо ворот школы и видел, как мои прежние одноклассники шумят на школьном дворе, мое сердце переполняла печаль, я глубоко осознавал боль человека — пускай даже ребенка — после того, как он покинул коллектив. Придя на пустырь, я отпускал коров и овец, позволяя им самим пастись. Голубое небо, как море, бескрайний луг, вокруг никого не видно, не слышны голоса людей, только птицы поют в небе. Я чувствовал себя очень одиноким, было очень тоскливо, в сердце пустота. Иногда я лежал на траве, глядя, как по небу лениво плывут белые облака, в моей голове возникало множество непостижимых фантазий. В наших местах распространено множество историй о лисах, которые превращаются в красавиц. Я фантазировал о том, чтобы появилась лиса, которая, превратившись в красавицу, будет вместе со мной пасти коров, но она все не появлялась.

Источник: Международное радио Китая

Мо Янь

ОТРЫВКИ ИЗ РАЗНЫХ ИНТЕРВЬЮ

«Мо Янь» означает «молчи». Я родился в 1955 году. В те времена люди в Китае жили ненормальной жизнью. Поэтому папа с мамой велели мне не болтать за порогом дома. Если откроешь рот и будешь говорить что думаешь, попадешь в беду. Я их послушался и не болтал. А когда только начинал писать, мне казалось, что у каждого великого писателя должен быть псевдоним. Я вспомнил, как папа с мамой велели мне молчать. И взял себе псевдоним «Мо Янь». Смешно, что я так себя называю, — теперь-то я болтаю бесконечно.

«Мо Янь» означает «молчи». Я родился в 1955 году. В те времена люди в Китае жили ненормальной жизнью. Поэтому папа с мамой велели мне не болтать за порогом дома. Если откроешь рот и будешь говорить что думаешь, попадешь в беду. Я их послушался и не болтал. А когда только начинал писать, мне казалось, что у каждого великого писателя должен быть псевдоним. Я вспомнил, как папа с мамой велели мне молчать. И взял себе псевдоним «Мо Янь». Смешно, что я так себя называю, — теперь-то я болтаю бесконечно.

В будущем, я думаю, те, кто изучает историю, должны будут обращаться к книгам по истории. Но если хочешь узнать что-нибудь о временах давным-давно минувших, о том, что люди чувствовали, как жили день за днем, — то такое знание следует искать в литературе. Если мои книги все еще будут читать через несколько сотен лет, их читатели все поймут про повседневную жизнь людей.

(О том, почему роман «Колесо жизни и смерти» написан от руки)

Когда я пишу на компьютере, мне приходится пользоваться пиньинь. Это не то же самое, что писать, пиньинь обедняет словарь, а это разбивает мне сердце. Так что я решил, что если писать иероглифами от руки, то я смогу лучше выразить то, что хочу.

Есть и другая причина. Я слышал, что рукописи, особенно знаменитых людей, могут дорого стоить. Так что я их оставлю дочери, может быть, она когда-нибудь сможет их продать.

Принято думать, что восьмидесятые были золотым веком китайской литературы. Даже короткий роман тогда обсуждали всей страной. А девяностые были целиком про деньги и бизнес.

После того как в Китае появился интернет, все молодые люди стали основное время проводить в сети. Количество тех, кто читает художественную литературу, начало снижаться. При этом сегодня существует так много разных способов писать, как никогда раньше. Думаю, можно сказать, что пишущих людей много, очень много — и пишут все по-разному.

Ситуация начинает все больше напоминать американскую или европейскую. Важно отметить, что все больше пишущей молодежи публикует романы онлайн. В Китае 300 миллионов человек ведут блоги. И тексты их очень, очень хороши.

(Джим Лич: «Настоящий Мо Янь»

***

Когда я впервые прочел Маркеса, то был шокирован и разозлен. У меня возникло ощущение, что все, что он умеет, я тоже умею. И если бы я сам об этом догадался, то так бы и писал. Однако благодаря ему мне пришлось многое пересмотреть в моей работе. Только подумайте: если бы Маркеса не было, то в Китае возник бы свой собственный Маркес. Но он был — и, к сожалению, успел первым.

Китайскую литературу невозможно отделить от мировой. Влияние Маркеса на меня можно рассматривать как интеллектуальный диалог китайского писателя и иностранного. На основе внешнего опыта китайский писатель меняется и вырабатывает собственный стиль.

(Из книги Laifong Leung: «Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost Generation» , 1994)

***

Концепция реинкарнации хорошо знакома сельским жителям Китая. Если ягненок рождается в тот же час, когда умирает человек, начинаются разговоры о реинкарнации. Я и сам в это верил. Это все деревенская атмосфера… У нас в поселке не было электричества до начала восьмидесятых. После девяти на землю опускался непроглядный мрак, в котором, казалось, так и шныряли призраки и демоны.

(Интервью China Daily, 2008 г.)

***

Я благодарен службе в армии, которая оставляла мне время на литературные занятия. Однако я никогда не писал об армии. Возможно, когда-нибудь, когда почувствую, что уже готов справиться с такой задачей.

Я остаюсь членом партии и не хочу из нее выходить — это означало бы лишние проблемы, которых можно избежать, и огромные «ПОЧЕМУ?» в газетных заголовках.

Я не пишу о современной молодежи, возможно, потому, что я ее не понимаю. Я немного слишком погружен в прошлое и в собственные воспоминания. Если я напишу что-нибудь еще в ближайшие двадцать лет, я, возможно, обращусь к настоящему.

(Интервью Bertrand Mialaret «L’? crivain Mo Yan, de la dictature du Parti ? celle du march?»)

***

Летом 1996 года я побывал с двухдневным визитом в небольшом российском городе рядом с китайским пограничным городом Маньчжоули. Тогдашнее впечатление не сравнить с представлением о России, которое осталось у меня от чтения русской литературы. В 2007 году я был в Москве, принимал участие в книжной выставке, и вот тогда-то и ощутил всю ширь и величие России. Россия — это безграничные просторы, удаль и размах, но есть в ней и тонкая, мягкая красота.

В детстве я прочитал в школьном учебнике старшего брата «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, потом прочел «Детство» Горького. Конечно, как и вся китайская молодежь того времени, читал «Как закалялась сталь». Мой любимый русский писатель — Шолохов, его «Тихий Дон» оказал на меня, как писателя, очень большое влияние.

Русским читателям пришелся по душе роман «Мастер и Маргарита» Булгакова, поэтому уверен, что они примут и мою «Страну вина».

За последние 30 лет китайская литература добилась блестящих успехов. Помимо произведений других авторов вехами в ее развитии являются и мои произведения — «Семья красного гаоляна», «Большая грудь, широкий зад», «Страна вина», «Колесо жизни и смерти».

(Интервью сайту «Восточное полушарие», февраль 2010 г.)

***

Нобелевский комитет характеризует мою работу как «галлюцинаторный реализм». Думаю, это хорошее определение того, чем я занимаюсь. Давно, в 1987 году, я написал статью об отношениях китайских писателей с Уильямом Фолкнером и Габриэлем Гарсиа Маркесом. Оба этих художника очень существенно на меня повлияли. От них я узнал, что книги можно писать так. Они как два извергающихся вулкана. Нельзя слишком приближаться, иначе расплавишься. Мне пришлось старательно уходить от их влияния, чтобы не потерять себя.

(Интервью CCTV, 12 октября 2012 г.)

***

(В ответ на вопрос о том, до какой степени магический реализм, а также более традиционные техники письма позволяют писателю говорить о том, что его действительно волнует, в условиях цензуры)

Занятия литературой часто обременены политической проблематикой. Например, в реальной жизни есть какие-то острые или слишком чувствительные темы, которых авторы не хотят касаться. Писатели, оказывающиеся на такой развилке, могут привнести воображение в эти чувствительные моменты и таким образом отделить их от реальности. Или, наоборот, преувеличить ситуацию, довести до того, что все предельно ясно, ярко и уж точно реально. В общем, на самом деле я полагаю, что ограничения и цензура прекрасно влияют на литературное творчество.

(Интервью Джону Фримену, Granta, 11 октября 2012 г.)

«Humanities», January/February 2011 / Volume 32, Number 1

Columbia University Seminar Series, 1994

Le Nouvelle Observateur, 06.2009

Подготовил Станислав Львовский

Источник: Colta.Ru (15.10.2012)

ПЕКИНСКИЙ ОСЕНЬЮ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Эссе

Перевод с китайского: Дарья Сухарчук

Говорят,что пекинская осень — самая яркая. Однако на меня осенний Пекин производит впечатление изрядного бардака. Дело в том, что я очень редко выхожу из дома, а если и выхожу, то, как правило, иду недалеко: на почту по соседству или за покупками. Всегда с ясной целью: отослать книги или купить еды. Закончив дела, тут же спешу вернуться домой, по дороге уворачиваясь от бешеных машин и всяких пешеходов. Я ни разу не поднимал головы, чтобы философски, как Цюй Юань, или беззаботно, как Тао Цянь, посмотреть на небо.

Говорят,что пекинская осень — самая яркая. Однако на меня осенний Пекин производит впечатление изрядного бардака. Дело в том, что я очень редко выхожу из дома, а если и выхожу, то, как правило, иду недалеко: на почту по соседству или за покупками. Всегда с ясной целью: отослать книги или купить еды. Закончив дела, тут же спешу вернуться домой, по дороге уворачиваясь от бешеных машин и всяких пешеходов. Я ни разу не поднимал головы, чтобы философски, как Цюй Юань, или беззаботно, как Тао Цянь, посмотреть на небо.

Говорят, что в Пекине осенью небо самое голубое. Голубизной оно подобно глубокому морю. Если на нём есть несколько белых облачков, то они похожи на паруса, скользящие по морской глади. А если в небе кружится стайка белых голубей, чьи крики навевают лёгкую печаль, то такая погода ещё больше похожа на ту пекинскую осень, которую принято описывать.

Однако я за годы жизни в Пекине так ни разу и не увидел того прекрасного неба, о котором писали литераторы прошлого века. То небо требует низких крестьянских домиков и широкого горизонта. Такое небо губят ползущие друг за другом, как муравьи, машины и небоскрёбы, доросшие до облаков. Той осени близки одиночество и задумчивость. То небо задушено разросшимся уродством болезненным шумом. Без такого неба осень в Пекине — это просто время года, обозначенное в календаре, и люди, редко выходящие из дома, живущие в темноте под кондиционерами, её забыли.

Из календаря мне известно, что осень только устанавливается, зной стоит страшный, и кондиционеры грохочут в каждом доме. Если выйти на улицу в обед, пройти по дорожной грязи, то редко когда увидишь проблеск белого света. Вокруг, в основном, красные машины, плотным потоком ползущие друг за другом, похожие на раскалённые угли, сливающиеся в сплошной пылающий поток, похожий на фитиль. Люди, идущие по тротуарам, покрыты липким потом — безрадостное зрелище. В такое время я не выхожу из дома без необходимости. В это время я, как правило, сплю. Я могу не спать всю ночь, но днём мне обязательно надо поспать. Если я не посплю в середине дня, то к вечеру у меня разболится голова.

В своих дневных снах я могу увидеть запруду с лотосами, которую воспел Чжу Цзыцин. Хоть и считается, что лотос — это летний цветок, но из телевизионных передач и журналов я знаю, что в начале осени в Пекине лотосы очень бурно цветут.

Когда же запруду заполонят коробочки лотосов и их побуревшие листья, тогда я пойму, что скоро наступит праздник Дня Середины осени.

Я очень долго сплю после обеда: ложусь в двенадцать, встаю, самое ранее, в три, а иногда и в четыре. Когда я, едва продрав глаза, умываюсь прохладной водой, послеполуденное солнце уже успевает позолотить оконное стекло. Встав с кровати, я обязательно тут же завариваю себе чашку крепкого чаю и сажусь за стол. Если рядом нет жены, то закуриваю сигарету. Пить крепкий чай, куря сигарету — это так прекрасно, что и словами не передать.

Попивая чай, я начинаю листать книги: после обеда я ничего не пишу. Я так и не выработал у себя привычки к добросовестному чтению: взяв в руки книгу, я читаю её с конца. Если покажется интересной — начинаю читать с начала. С тех пор, как мне исполнилось сорок, не было ни одной книги, которую я бы терпеливо прочёл от начало до конца, как бы блестяще она ни была написана. Я знаю, это очень дурная привычка, но исправить её уже невозможно. Почитав немного, я встаю, чувствуя некоторую усталость, можно даже сказать, что скуку. Хожу кругами по комнате, как загнанный в клетку дикий зверь. Иногда включаю телевизор Hitachi, который у меня уже больше десяти лет. У него диагональ 21 дюйм, в то время он был лучшим. Я купил его в беспошлинном магазине, потратил на него деньги из допустимой нормы, когда впервые выехал за границу. Хотя качество японских товаров в последние годы часто вызывает нарекания, тот телевизор, что стоит у меня дома, так хорош, что даже скучно. Уже больше десяти лет я каждый день его включаю, а он всё так же чётко показывает, и стереозвук такой же хороший. Нет никаких причин его выбрасывать. Если по телевизору показывают музыкальную пьесу, я весь дрожу от восторга. Дрожать всем телом в такт музыке — это моя зарядка. Я быстро кручу в каждой руке по бадминтонной ракетке, и сам кручусь по комнате в такт музыке, в голове никаких лишних мыслей, я забываю себя — и это так прекрасно, что и словами не передать.

Я никогда не прекращал кружиться из-за усталости, это всегда происходит потому, что пьеса заканчивается. Когда пьеса заканчивается, приходит уныние. Я борюсь с унынием так: открываю холодильник и ищу, чего поесть. Холодильник марки Toshiba, тоже японский. Как и телевизор, куплен за немецкие марки в магазине беспошлинной торговли. Как-то недавно он сломался, но моя жена постучала по нему палкой, и он снова заработал. Обычно я нахожу в холодильнике еду, но если её там нет, то жена посылает меня на овощной рынок недалеко от дома. Я знаю, что на самом деле она хочет выгнать меня на улицу, чтобы я побольше двигался.

Иногда пекинской осенью после полудня я могу пойти на овощной рынок за покупками. Раньше в Пекине времена года можно было различить не только по цвету неба и состоянию растений, но и по тем оводам и фруктам, которые продавались на рынках. Время праздника Дня Середины осени — это время груш, яблок, винограда и сладких фруктов типа арбузов и дынь. Не то современный Пекин: фрукты со всех концов земли за одну ночь могут быть перевезены через океаны на наши прилавки. В садоводстве у нас такой прогресс, что время года уже не так важно для созревания фруктов. Например, раньше ко Дню середины осени арбузы были уже редкостью, и есть арбуз, сидя вкруг печи, было мечтой. А сейчас, даже когда на улице метель, на рынке по-прежнему можно купить арбузы. То, что в разгар зимы продаются арбузы с Хайнаня— это уже не удивительно. Как и то, что в это время на рынке продаются арбузы, выращенные в теплицах под Пекином. Выбор фруктов и овощей на рынке так богат, что глаза разбегаются и не знаешь, на что смотреть. Когда вещей слишком много, выбрать хорошее уже сложно.

Когда я возвращаюсь с рынка домой, то в подъезде беру вечернюю газету. Я начал ощущать себя пекинцем с тех пор, как подписался на «Пекинскую вечернюю газету». «Пекинская вечеряя газета» выходит миллионным тиражом, с каждым разом полосы становятся всё шире, а рекламы всё больше. На первой полосе обычно не пишут ничего интересного — это очень похоже на первые десять минут теленовостей. На других полосах может попасться кое-что интересное, но я как прочту, тут же забываю. Когда я дочитываю вечернюю газету, как раз подходит время ужина. То, что происходит после ужина, уже не относится к теме этого эссе, я ведь пишу только о том, что я делал с середины дня до ужина. Иногда во второй половине дня ко мне приходят журналисты, чтобы взять интервью, а иногда я в это время принимаю гостей: иногда это друзья, а иногда незнакомые люди. Интервью утомительны, но нельзя их не давать, поэтому я говорю всякую ерунду, повторяющуюся из раза в раз. Когда ко мне в гости приходят друзья, это намного интереснее, чем интервью: мы пьём чай, курим, говорим о самых разных вещах, и иногда трудно удержаться от обсуждения собратьев по перу. Раньше язык у меня был без костей и я виноват перед многими, но теперь, повзрослев и набравшись опыта и хитрости, и обычно не критикую людей, а если могу сказать что-то хорошее, то говорю всё, а если хорошего о человеке сказать нечего, то храню молчание или говорю о погоде, ха-ха-ха…

Считается, что в Пекине все четыре сезона очень ярко выражены, и осень длится три месяца. Осень должна быть самым лучшим временем года в Пекине, и правда, на какое бы время не выпал День середины осени, это время будет самым лучшим. Когда я был маленьким и жил на своём родном Шаньдуне, мне всегда был очень интересен День середины

осени, потому что в этот праздник помимо того, что на небе появляется большая полная луна, на земле появляются лунные пряники. Есть известная фраза Су Дунпо: «Когда в небе появляется сияющая луна, возьми чашу вина и задай вопрос чистому небу». Он это написал как раз когда управлял той областью, где я родился. Видно, как сильно в то время ждали появления луны. В то время ещё не было традиции есть лунные пряники, потому что если бы была — то Су Дунпо обязательно бы об этом написал. В лунных пряниках есть начинка потому, что во времена империи Юань китайцы, готовившие восстание против монголов, клали в пряники записки, и под предлогам обмена подарками обменивались посланиями. Когда я был маленький, то услышал от одного человека, который продавал во Внутренней Монголии скот, что в 15 день 8 месяца ночью монголы отправляются в степь и прячутся в траве. Я не знаю, правда ли это. Пройдя через превратности судьбы, мы все сроднились. Сейчас в лунные пряники чего только не кладут — вот разве что бумажек там нет.

Мне всегда казалось, что День середины осени придумали в Пекине, потому что Пекин когда-то был Даду- столицей империи Юань. Развалина городской стены времён Юань находится совсем рядом с районом Сяоситянь, где я когда-то жил. Верх стены сильно зарос деревьями, и если стоять в этом лесочке осенью после полудня, то, может быть, случится лучше почувствовать красоту пекинской осени. Может, мне туда стоит сходить разок, для того, чтобы писать получше.

Сейчас, за месяц до Дня Середины осени, прелюдия к большой пряничной войне уже началась. Лунных пряников так много разных видов, что людям просто сложно определиться. Все очень красивые снаружи, но вкуса самого среднего. Я могу показаться похожим на бабку Цзю-цзинь из рассказа господина Лу Синя[1], которая не могла справедливо судить о современной еде. На самом деле, те ингридиенты, которые используют сегодня для лунных пряников, гораздо лучше тех, что были раньше, так что и вкус должен быть лучше. А что нам невкусно — тут дело не в лунных пряниках. Однако прекраснее всего не сами лунные пряники, а коробки, в которые их упаковывают. Вот уж они-то сверкают золотом, как маленькие дворцы. Я правда не могу понять, зачем надо упаковывать еду в такие красивые коробки. Я каждый год очень беспокоюсь о том, что делать с упаковками от лунных пряников. Люди и в самом деле умеют находить заботы на свою голову, и с развитием науки их становится всё больше.

Самое знаменитое место для любования пекинской осенью — это, конечно, Сяншань. Прославилось оно потому, что поздней осенью лес на склонах горы краснеет. Деревья, которые долго стоят с красными листьями — это, как правило, клёны. Я думаю, что в своё вемя Цао Сюэцин[2] поднимался на Сяншань, чтобы полюбоваться красными осенними листьями, и Налань Синдэ[3] тоже поднимался, также как многие придворные аристократы и знаменитости того времени. Чжоу Цзожень в довольно долго жил в местном храме, все его тогдашние произведения пропитаны осенью и имеют ясно различимый терпкий привкус осенних листьев. Я живу в Пекине уже более 20 лет, но так и не побывал на Сяншань. Однако нельзя сказать, что это место мне незнакомо: в голове моей полно тамошних красных листьев. Но если бы я на самом деле поехал на Сяншань, меня неизбежно ждало бы разочарование. Я знаю, что людей, желающих полюбоваться красными осенними листьями, больше, чем самих листьев, а красотами природы надо любоваться в спокойной обстановке: шум и суета этому мешают.

Сейчас как раз пекинская осень, послеполуденный час, и я изменил своей привычке ничего не писать после полудня: сижу за письменным столом и вспоминаю стихи, которые знаменитые люди древности писали об осени:

Осенний ветер дует всё сильней,

Дела свои разбойничьи верша,

Он с тростниковой хижины моей

Сорвал четыре слоя камыша[4]

Осенний ветер небрежно забрызгал водой Западный сад, а я не вижу ничего, кроме гор, солнца и не слышу ничего, кроме флейты.[5]

Один за другим опадают листья, по [озеру] Дунтин бегут запоздалые осенние волны

Люди того времени говорили об осенней печали потому, что осень показывает нам всем, что любое цветение закончится увяданием, но были и такие, кто утверждал обратное. Ли Бо, например, писал:

«Мне кажется, что осень располагает к отдыху

— кто же подумает, что к печали?»[6]

А вот Лю Юйси: «С самой древности осень приносила печаль, одиночество и пустоту, я же говорю, что она далеко превосходит весну. В небе над облаками парит одинокий журавль, и моё перо уносится вслед за ним»[7]

Ду Фу: «Бесконечно опадают шуршащие листья, и без конца катятся воды Янцзы»[8]

Хуан Чао писал: «Пришёл девятый месяц, осенний, день восьмой. Все цветы отцвели — только мои цветут»[9]

Вот стихотворение Мао Цзэдуна: «Тысячи деревьев покрыты инеем, по небу расползается кровавая заря, ярость воинов потрясает Млечный путь»[10].

Однако хоть эти стихи и высказываются против осенней печали, они всё равно не заменили её радостью, они лишь сменили покинутость на мужественную, патетическую печаль.

————————————

1. Бабка Цзю-цзинь (9 цзиней) — персонаж рассказа известного писателя начала ХХ века Лу Синя «Волнение», занимается только тем, что ворчит на молодое поколение;

2. Автор классического романа «Сон в красном тереме»;

3. Известный поэт маньчжурского происхождения, живший в XVII веке;

4. Это — первые строки стихотворения Ду Фу, поэта VIII века, известного, в первую очередь, стихотворениями, посвящёнными жизни в деревне и природе. Здесь приведён перевод Гитовича;

5. Стихотворение поэта VIII века Доу Моу. Здесь приведён пословный перевод;

6. Ли Бо, из стихотворения, посвящённому прощанию с другом. Здесь приведён пословный перевод;

7. Лю Юйси — известный поэт эпохи Тан, современник и во многом единомышленник Бо Цзюи. Здесь приведён пословный перевод;

8. Ду Фу, вторая строка из стихотворения «Высокий подъём». Здесь приведён пословный перевод;

9. Хуан Чао — предводитель восстания середины IX века. Это стихотворение, вероятно, написано им во время краткого периода жизни в столице империи Чанани в качестве самопровозглашённого императора;

10. Стихотворение написано Мао Цзэдуном в 1930 году, после битвы с войсками Гоминьдана.

МО ЯНЬ

СТРАНА ВИНА

Глава первая

1

Следователь по особо важным делам провинциальной прокуратуры Дин Гоуэр трясся в кабине угольного грузовика. Он ехал на шахту Лошань проводить специальное расследование, и от неотвязных мыслей голова буквально распухла. Коричневая бейсболка пятьдесят восьмого размера, которая раньше сидела свободно, теперь сжимала голову, словно обруч. Стало совсем невмоготу, он стащил бейсболку и увидел, что она вся влажная от пота. В нос ударил жаркий дух жирных волос, смешанный с другим запахом, сырым и холодным. Запах показался каким-то чужим, накатила тошнота, и он схватился за горло.

Когда до шахты было уже рукой подать, на черном полотне дороги стали появляться все новые неровности и ухабы, и разогнавшемуся грузовику пришлось сбавить скорость. Жутко скрипели рессоры, Дин Гоуэр то и дело стукался головой о потолок кабины. Сидевшая за рулем довольно симпатичная молодая особа крыла дорогу и людей почем зря; из ее уст неслась такая брань, что так и хотелось отпустить грубую шуточку. Не удержавшись, он покосился на нее. Синяя роба, торчащий из-под нее воротник розовой рубашки закрывает часть белой шеи; сверкающие темные глаза с зеленоватым отливом, короткая стрижка, черные волосы — жесткие и блестящие. Руки в белых перчатках вцепились в баранку: вся внимание, она впилась глазами в дорогу, объезжая колдобины. Машина уходила влево — туда же кривился рот, брала вправо — он перекашивался в ту же сторону. Так и ходил туда-сюда. На носу выступил пот, на лбу обозначились морщины. Лоб низкий, подбородок твердый, губы пухлые — видать, женщина пылкая, страстная. Грузовик сильно качнуло, их тела нечаянно соприкоснулись, и даже через одежду изголодавшаяся кожа ощутила близкую мягкость и тепло. Захотелось прижаться к ней, потрогать руками. Странноватые ощущения для опытного сорокавосьмилетнего следователя, но, опять же, вроде бы нормальные. Он тряхнул головой и отвел от нее взгляд.

Дорога становилась все хуже. Грузовик попадал то в одну колдобину, то в другую, раскачивался и скрипел, но продолжал ползти вперед, будто громадный зверь, у которого вот-вот разъедутся лапы, и в конце концов пристроился в хвост длинной колонне машин. Женщина расслабленно вытянула ноги, заглушила двигатель, стянула перчатки, стукнула по рулю и недружелюбно глянула на него:

— Мать его, хорошо, что ребенка в пузе нету!

Вздрогнув, он проговорил, чтобы расположить ее:

— Будь там ребенок, его бы уже вытрясло!

— Так я и позволю, чтобы его вытрясло, — строго возразила шоферица. — За ребенка две тысячи юаней дают. — И уставилась на него чуть ли не с вызовом, но все в ней говорило, что она ждет ответа.

Дин Гоуэра охватил радостный испуг и любопытство. В результате этого короткого обмена грубоватыми фразами он почувствовал, что закатился со всеми потрохами к ней в корзину этакой картофелиной с синими глазка ми. Тайны и запреты в отношениях между полами стремительно отлетели неизвестно куда, и дистанции между ними уже не было. За словами шоферицы просматривалось нечто, имеющее отношение к тому, что его сейчас занимало, и в душе зародились сомнение и страх. Он настороженно посмотрел на нее. Рот у нее чуть скривился. От этого стало не по себе. Ведь только что она казалась женщиной смелой и решительной, неординарной. Но этот искривленный в бесцеремонной ухмылке рот его расстроил. Стало ясно, что человек она никчемный и недалекий и вообще не стоит душевных затрат.

— А ты что, ребенка ждешь? — выпалил он.

Все переходные формы общения она уже отбросила, словно недоваренные, и чуть ли не бесстыдным тоном заявила:

— Солончак я, вот беда.

«Ты следователь опытный, — мелькнуло в голове, — на тебя возложена большая ответственность, но на женщине ответственность куда бо льшая». Вдруг вспомнилось, как, бывало, потешались над ним коллеги: «Дин Гоуэр одной елдой любое дело раскроет». Так и подмывало дать себе волю. Он вытащил из кармана фляжку с вином, отвинтил пробку, отхлебнул и передал шоферице.

— Ну, по вопросам сельского хозяйства я спец, — подыграл он. — Особенно по мелиорации.

Та с силой надавила на клаксон, но раздался лишь слабый, приглушенный сигнал.

— Мамаше своей на титьку надави! — сердито буркнул водитель, выскочивший из кабины грузовика перед ними.

Она взяла фляжку, понюхала, словно определяя качество, потом задрала голову и с бульканьем осушила. Дин Гоуэр хотел было похвалить ее, но потом подумал, что хвалить за умение пить в Цзюго — почти бессмыслица, и промолчал. Он вытер рот и, впившись взглядом в ее пухлые, мокрые от вина, пунцово-красные губы, без обиняков заявил:

— Дай-ка я тебя поцелую.

Она вдруг залилась краской и взвизгнула, будто в перепалке:

— Я тебе поцелую, мать твою!

Ошарашенный Дин Гоуэр быстро огляделся: водитель другого грузовика уже снова забрался в кабину, и на них никто не обратил внимания. Впереди извивалась целая колонна машин; сзади пристроился запряженный в повозку осел, за ним — грузовик с прицепом. На плоском лбу осла язычком пламени во мраке ночи алела новенькая красная бахрома. По обеим сторонам дороги тянулись канавы, среди разросшейся травы поднимались невысокие уродливые деревья с больными стволами. И листья, и трава — в черной пыли. Стояла поздняя осень; за канавами простирались поля, где под налетавшим ветром в торжественном молчании торчала желто-серая стерня. Ни радости, ни печали. Вокруг раскинулся край шахт, высились окутанные желтоватой дымкой терриконы. У шахтного ствола беззвучно и безостановочно вращается лебедка, загадочно и странно. Ее видно лишь наполовину, остальное закрывает грузовик.

Шоферица продолжала выкрикивать: «Я тебе поцелую, мать твою», — но с места не двинулась. Своими криками она нагнала немало страху, но Дин Гоуэр, рассмеявшись, чуть коснулся ее груди указательным пальцем — и будто нажал на кнопку старта: она навалилась на него всем телом, схватила за голову холодными как лед руками и потянулась к нему губами. Холодными, мягкими и — странное дело — совсем не упругими, словно старая вата. Разочарованный, он потерял к ней всякий интерес и оттолкнул. Но этот разъяренный тигренок набрасывался на него снова и снова, бормоча:

— Едрить твою налево, так тебя и этак…

Суматошно размахивая руками и ногами, он отбивался как мог. Угомонить ее удалось, лишь прибегнув к приему, каким утихомиривают преступников.

Оба тяжело дышали. Дин Гоуэр крепко держал ее запястья, беспрестанно пресекая попытки к сопротивлению. Она что было сил старалась вырваться, извиваясь всем телом, словно пружина, издавая при этом мычание, как упирающаяся телочка, и его снова разобрал смех.

— Чего смеешься? — вдруг заговорила она.

Отпустив ее руки, Дин Гоуэр достал из кармана визитку:

— Пойду я, барышня. Вспомнишь про меня — ищи по этому адресу!

Она смерила его взглядом, опустила глаза на визитку, как пограничник на паспорт туриста, потом снова уставилась на него.

Дин Гоуэр потрепал ее за нос, сунул под мышку кожаную папку и взялся за ручку дверцы:

— Пока, дочурка. А удобрение у меня первоклассное, как раз для солончаков.

Он уже наполовину вылез из машины, когда она ухватила его за край одежды. Смотрела она как-то растерянно, и он вдруг понял, что она еще совсем девчонка, не замужем и вообще не была с мужчиной, милая такая и жалкая. Он погладил ее по руке и сказал вполне искренне:

— Я тебе в отцы гожусь, дорогуша.

— Обманщик! — сердито фыркнула она. — А говорил — до станции техобслуживания.

— Так почти приехали, — улыбнулся он.

— Шпион!

— Хоть бы и так.

— Знала бы, что шпион, не взяла бы!

Дин Гоуэр нашарил пачку сигарет и бросил ей:

— Ладно, не сердись.

Она швырнула его фляжку в канаву:

— Тоже мне мужик — не фляжка, а одно название.

Дин Гоуэр спрыгнул на обочину, захлопнул дверцу и зашагал вперед.

— Эй ты, шпион! — донесся сзади ее голос. — Часом не знаешь, что там за беда на дороге?

Обернувшись, Дин Гоуэр увидел, что она высунулась из окошка, усмехнулся, но ничего не ответил.

Похожее на цветок хмеля лицо шоферицы задержалось в памяти Дин Гоуэра лишь на минуту, а потом лопнуло, как пузырьки пивной пены на прозрачных стенках стакана, и исчезло. Дорога в угледобывающий район, грязная и узкая, извивалась тонкой кишкой. Грузовики, тракторы, гужевые повозки, запряженные волами телеги — весь этот транспорт самого разного вида и цвета походил на диковинного зверя, кусающего свой хвост. У одних машин фары были погашены, у других — нет. Выхлопные трубы — впереди на капотах тракторов и позади внизу у автомобилей — изрыгали клубы синеватого дыма. Непрогоревший бензин и солярка вкупе с вонью от животных висели над дорогой удушающим облаком. Следователь двигался вперед, к шахте, то протискиваясь вплотную к машинам, то задевая плечом зарубки на стволах невысоких деревьев. Почти все водители, сидевшие в кабинах, и возницы, стоявшие, опершись на оглобли, выпивали. Очевидно, запрет пить за рулем здесь не работает. «Сколько еще так пробираться?» Он яростно вскинул голову: в центральной части горной выработки виднелись две трети высоченного каркаса подъемника. По колесу скользил серебристо-серый стальной трос, а сам подъемник — то ли из-за ржавчины, то ли из-за краски — казался в солнечном свете темно-красным и замызганным. Сурово смотрелся огромный черный блок, а безостановочно ползущий трос отбрасывал не слепящие, но пугающие серебристые блики и походил на ядовитую змею. Впечатление от цвета и блеска дополнял скрежет вращающегося блока, визг вытягиваемого стального троса и глухие подземные взрывы.

Овальная площадь возле шахты тоже забита машинами и повозками, пагоды сосенок по краям в угольной пыли. Грязный с головы до ног осел, уткнувшийся мордой в сосновую хвою — то ли пощипать хвои, то ли почесаться, — вдруг громко чихнул. У одной из повозок собралось несколько человек. Черные от загара лица, повязки на головах, потрепанная одежда, веревки вместо поясов. Запряженная в повозку лошадь жевала сено из плоской плетеной корзины, а возницы выпивали. По кругу ходила большая темно-фиолетовая бутыль, и каждый прикладывался к ней с нескрываемым удовольствием. Все по очереди с хрустом откусывали от лежавшей на постромках большой белой редьки. Смачно прожевав, подходили снова, чтобы с таким же хрустом откусить еще. Умением всех перепить Дин Гоуэр не отличался, но выпить любил, в винах более или менее разбирался и по стоявшему в воздухе ядреному духу понял, что напиток в этой бутыли далеко не изысканный. Специфический запах водочного перегара с редькой был, пожалуй, похлеще вони испускаемых газов. Одежда выпивох и то, что они пили и ели, выдавали в них крестьян из окрестностей Цзюго. Когда следователь проходил мимо, один хрипло гаркнул:

— Сколько на твоих, товарищ?

Глянув на часы, Дин Гоуэр ответил. На лице молодого крестьянского парня с красными глазами и рыжеватой щетиной было такое свирепое выражение, что сердце сжалось, и он ускорил шаг.

— Пускай ворота скорее открывают, свиньи. Зажрались совсем, — бросил вслед крестьянин.

От такой злобы стало не по себе, но следовало признать, что основания для этого были. Четверть одиннадцатого, а железные решетчатые ворота шахты по-прежнему заперты на здоровенный замок, похожий на черный панцирь большой черепахи. На самих воротах приварено восемь круглых стальных листов. Начертанные на них красным лаком большие иероглифы — «Соблюдайте безопасность на производстве» и «С праздником Первое мая!» — давно выцвели. В чарующем свете осеннего дня многое выступало по-новому, и на фоне черноты шахты голубизна неба казалась еще пронзительнее. То поднимаясь, то опускаясь вместе с рельефом местности, вокруг территории извивался серый кирпичный забор чуть выше человеческого роста. Калитка в створке ворот приоткрыта, за ней лениво развалился огромный рыжий пес, а над головой у него осенним листком порхает полуживая бабочка.

Когда Дин Гоуэр попытался отворить калитку, пес яростно рванулся к нему, едва не ткнувшись покрытым каплями пота носом в тыльную сторону ладони. Вернее, собачий нос коснулся ладони, потому что следователь ощутил, какой он прохладный; по цвету он напоминал лиловую каракатицу или кожуру личжи. Но оголтелая агрессивность пса тут же сменилась испугом. Он отскочил в тень у проходной, забился в увядшие заросли софоры и с воем затряс прямоугольной головой.

Дин Гоуэр отодвинул щеколду, толкнул калитку, постоял, касаясь спиной прохладного железа, и вошел, озадаченно глядя на перепуганного пса. Перевел глаза на руку: торчащие костяшки, черные жилы; алкоголь в крови есть, но ни электричества, ни чего-то особенного. «Что же ты ткнулся в меня и убежал?» — хотелось спросить у этой псины.

В воздухе расплескалась горячая вода из тазика для умывания. Разноцветный и пестрый водопад. Этакая радуга, которой не захотелось оставаться в одиночестве. Пена и солнце. Надежда. С минуту по шее текла вода, потом налетел ветерок, и разлилась прохлада. Вскоре глаза отяжелели, рот наполнился чем-то соленым с привкусом дешевой парфюмерии. Тут и запах давно не мытого лица, и сморщенная духовная субстанция. В этот миг шоферица в кабине напрочь стерлась из памяти следователя. Исчезли губы, похожие на старую вату. Исчезла чувствительная, как электрический выключатель, грудь. Но потом женщина с его визиткой в руках всплыла в сознании четко и напряженно, словно пейзаж с далекими горами в тумане. «Сучье отродье!»

— Жить, что ли, надоело, сучье отродье? — зло топнул ногой стоящий перед ним вахтер с тазиком в руках.

Дин Гоуэр понял, что это адресовано ему. Он стряхнул с головы капли воды, вытер грязным носовым платком шею, отхаркнулся и сплюнул. Поморгал глазами, чтобы выйти из этого затруднительного положения, принял свой обычный вид и проницательным взглядом в упор уставился на вахтера. Разные по величине, черные как уголь, бесстыжие, тупые глаза, круглый красный нос, смахивающий на плод боярышника, синие губы и упрямо сжатые зубы. Извиваясь, словно змея или червяк, все тело пронизала жаркая волна. Вспыхнула ярость, ее пламя разгоралось все сильнее, черепная коробка раскалилась добела, как древесный уголь в печке, как молния, и грудь закипела отвагой.

Жесткие черные патлы вахтера торчали во все стороны, как у собаки. Было заметно, что своим видом Дин Гоуэр нагнал на него страху. Волосы из ноздрей походили на хвост ласточки. «Это зловредная черная ласточка засела у него там, — мелькнуло в голове. — Свила гнездо, снесла яйца, высидела птенцов». Он прицелился в эту ласточку и нажал на курок. И еще раз. И еще.

Звуки выстрелов, ясные и звонкие, разорвали тишину у ворот шахты. Они заглушили лай большого рыжего пса и привлекли внимание крестьян. Из кабин повыскакивали водители, уже навеселе. Мягкие губы осла поранились о твердые сосновые иголки. Запряженный в повозку буйвол поднял тяжелую голову и перестал жевать свою жвачку. Все сперва замерли, а потом толпой повалили к месту происшествия. В десять тридцать пять вахтер проходной шахты Лошань рухнул на землю, обхватив голову руками. Изо рта выступила белая пена, тело содрогалось в конвульсиях.

С ухмылкой на лице и сверкающим пистолетом в руке Дин Гоуэр стоял стройный, как гималайский кедр. Его обволакивал вьющийся из дула синеватый дымок.

Толпа ошеломленно смотрела, ухватившись за прутья ворот. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем раздался визгливый вопль:

— Убили… Вахтера Лао Люя убили!

Дин Гоуэр, этот иссиня-черный гималайский кедр, язвительно усмехнулся.

— Столько зла натворил этот старый пес, что и не счесть.

— В Кулинарную академию его продать, в отдел спецкулинарии!

— Так ведь не проварится, пес старый.

— В спецкулинарии нужны беленькие, нежные мальчики, на кой им это старье!

— В зоопарк его, волков кормить!

— Такому корму и волки не обрадуются.

— Ну тогда на опытный участок для особых видов растений, пусть на удобрения переработают!

Дин Гоуэр подкинул пистолет в воздух. Блестящая поверхность сверкнула серебряным зеркалом. Поймав пистолет, он показал его на ладони стоявшим за воротами. Маленький, изящный, с красивыми линиями, похожий на револьвер.

— Без паники, друзья, — усмехнулся он. — Это же детская игрушка!

Нажав на кнопку, он разложил корпус надвое, вытащил небольшой темно-красный диск из твердого пластика и продемонстрировал собравшимся.

— Каждый зубчик прижимает пороховой заряд в бумажной оболочке величиной с соевый боб, — показывал он. — Нажимаешь на курок — диск поворачивается, раздается звук выстрела. Эту игрушку можно в театре использовать как бутафорский реквизит, на спортивных состязаниях в качестве стартового пистолета. Такие в любом универмаге продаются. — С этими словами он сунул в желобок барабана пороховой заряд и, собрав пистолет, нажал на курок: бабах!

— Вот так, — объяснял он, как заправский продавец. — Не верите — смотрите. — И подведя дуло к своему рукаву, снова нажал курок.

— Ван Ляньцзюй! — воскликнул один из водителей. Наверное, он когда-то смотрел «образцовую пьесу» «Красный фонарь».

— Да не настоящий это пистолет! — Дин Гоуэр поднял руку. — Гляньте, будь он настоящий, ведь насквозь пробило бы, верно? — В солнечном свете на рукаве виднелся желтоватый кружок, от него резко пахло порохом.

Следователь сунул пистолет в карман, подошел к распростертому на земле вахтеру и пнул его:

— Поднимайся, приятель, нечего покойника изображать.

По-прежнему держась за голову, вахтер встал. Лицо у него было нездорового желтого цвета, как у хорошо приготовленного няньгао.

— На кой ляд мне убивать тебя, припугнул, и всё, — продолжал Дин Гоуэр. — Ни к чему злоупотреблять властью. Уже одиннадцатый час, давно пора ворота открыть!

Опустив руки, вахтер поднес их к лицу и стал рассматривать. Потом снова, словно не веря, потрогал голову, еще раз посмотрел на руки. Крови не было. Убедившись, что живой, он испустил долгий вздох и все еще испуганным голосом осведомился:

— А ты-то, ты что здесь делаешь?

Дин Гоуэр хитро усмехнулся:

— Я — новый директор шахты, из города прислали!

Вахтер метнулся в будку. Вернувшись с большим блестящим ключом в руках, он отпер невообразимо огромный замок и с лязгом открыл ворота. Народ радостно загудел, все разбежались по машинам, и через несколько минут улица наполнилась ревом моторов.

Медленным, неудержимым потоком машины вплотную, одна за другой с лязгом въезжали в ворота: этакая большая и омерзительная многоногая гусеница. Дин Гоуэр шарахнулся в сторону: внутри вдруг зародилось необъяснимое возмущение. Потом конвульсивно сжалась прямая кишка, безудержно запульсировала кровь, накатила боль, и он понял, что это обострение геморроя. «Опять, как раньше, расследование с болями и кровавым стулом». Но возмущения в душе заметно поубавилось. Всего не избежать. Беспорядок неизбежен, как неизбежен и геморрой, есть лишь предвечное присутствие сокровенной сути божественного. В чем проявится эта сокровенная суть на сей раз?

Вахтер беспрестанно кланялся, на его лице не умещалась абсолютно неестественная улыбка:

— Прошу, уважаемый руководитель, пройдите в дежурку, там хоть есть где присесть.

По привычке менять отношение по ситуации Дин Гоуэр последовал за вахтером.

Просторная комната. Кровать. Черное одеяло. Два металлических термоса. Огромная печь-буржуйка. Куча больших, с собачью голову, кусков антрацита. С висевшей на стене новогодней лубочной картинки в беззвучном смехе раскрывает рот голенький розовощекий малыш с персиком долголетия в руках. Чуть ли не шевельнулась симпатичная, похожая на розовую личинку шелкопряда пиписька — ну как живой. Сердце защемило, и кишка опять конвульсивно сжалась.

В помещении было невыносимо жарко. В печке гудел огонь, от бушующего пламени половина дымохода и весь корпус раскалились докрасна. Под потоками горячего воздуха тихо покачивалась паутина в углу. Тело тут же зачесалось, и засвербило в носу.

— Холодно, товарищ директор? — угодливо глянул на него вахтер.

— Просто жуть! — раздраженно буркнул Дин Гоуэр.

— Не беспокойтесь, сейчас подкинем доброго угольку…

Нагнувшись, вахтер вытащил из-под кровати острый топорик с коричневато-красным топорищем. Рука следователя непроизвольно потянулась к поясу: там был спрятан настоящий пистолет. Вахтер, сгорбившись, подошел к печке, опустился на корточки и приподнял глыбу угля величиной с подушку. Придерживая ее одной рукой, взмахнул топором — рраз! — и она развалилась. Аккуратный разлом сверкал, словно края его были покрыты ртутью. Раз, раз, раз — и глыба разлетелась на мелкие кусочки. Он открыл дверцу, и оттуда с шуршанием, как от порыва ветра, вылетели раскаленные искры. Обливаясь потом, следователь наблюдал, как вахтер забрасывает уголь в топку.

— Сейчас разгорится, — проговорил тот, словно извиняясь. — Уголь у нас мягкий, сгорает быстро, надо постоянно подбрасывать.

Дин Гоуэр расстегнул воротник и вытер бейсболкой пот со лба:

— Что же вы в сентябре печку топите?

— Холодно, товарищ директор, холодно… — Голос вахтера дрожал. — Холодно… А угля много, вон, целая гора…

Высохшее лицо напоминало пережаренную пампушку, и Дин Гоуэру расхотелось запугивать его.

— Никакой я не директор, — заявил он. — По делам приехал. Так что топи смело!

Малыш на стене заливался смехом, как живой. Прищурившись, Дин Гоуэр вглядывался в прелестного ребенка. Мгновенно изменившийся в лице вахтер взялся за топорик:

— За директора себя выдаешь, в людей из пистолета палишь… А ну пошли, сейчас тебя в отдел охраны доставлю.

— А если я на самом деле новый директор, что тогда? — усмехнулся Дин Гоуэр.

Озадаченный вахтер несколько раз деланно хихикнул, сунул топорик обратно под кровать и заодно извлек оттуда бутыль вина. Вытащив щербатыми зубами пробку, хорошенько приложился сам, а потом угодливо передал бутыль Дин Гоуэру. В вине плавал бледно-желтый корень женьшеня и семь черных скорпионов с длинными клешнями без шипов.

— Выпейте, товарищ директор, — заискивающе предложил он, — это вино шибко полезное!

Дин Гоуэр принял у него бутыль и взболтал. Скорпионы закружились среди отростков женьшеня, а изнутри пахнуло чем-то странным. Коснувшись горлышка одними губами, он вернул бутыль вахтеру.

Тот явно не знал, как быть, и смерил Дин Гоуэра взглядом:

— Не будете?

— Не могу.

— Видать, не местный?

Дин Гоуэр указал на новогоднюю картинку на стене:

— Какой беленький и нежный малыш, а, старина?

Он внимательно следил за выражением лица вахтера. Тот уныло отхлебнул еще глоток и невнятно пробормотал:

— Подумаешь, спалил чуток угля… Он и стоит-то смешные деньги за тысячу цзиней.

Жара становилась невыносимой, и Дин Гоуэр, с сожалением бросив взгляд на малыша на стене, открыл дверь и устремился на солнечный свет. Там ждала приятная прохлада, и он почувствовал себя намного лучше.

Родился Дин Гоуэр в тысяча девятьсот сорок первом. В шестьдесят пятом женился, жизнь после женитьбы текла ровно, отношения с женой были ни то ни се, один ребенок, славный такой мальчуган. Была и любовница. Иногда милая, а порой просто жуть. То яркое солнце, то ровный свет луны. То прелестная кошечка, то сучка бешеная. То прекрасное вино, то горькое лекарство. С женой он не раз развестись собирался, но передумывал. И с любовницей такая же история: то воспылает любовью, то охладеет. Когда болел, всякий раз воображал, что это рак, и боялся этой болезни, как рака. Страстно любил жизнь, но она уже порядком обрыдла. Вот и метался от одного к другому, не в силах на чем-то остановиться. Бывало, и дуло пистолета приставлял к виску, но опускал. Частенько такой спектакль устраивал, направляя пистолет в грудь и в сердце. Единственной радостью в жизни оставалось расследование дел, и это никогда не надоедало. В прокуратуре он считался самым способным следователем, которого можно ставить на самые разные дела; хорошо его знал и кое-кто из высокого начальства. Рост метр семьдесят пять, худощавый, смуглый, глаза чуть навыкате. Заядлый курильщик, не прочь выпить, но быстро пьянел. Зубы неровные. Отчасти владел техникой задержания. Стрелял нестабильно: под настроение мог положить пули без промаха, а будучи не в духе — мазал. Был немного суеверен, верил в удачу. И фортуна нередко жаловала его.

Прошло совсем немного времени с того полудня, когда начальник прокуратуры бросил ему сигарету «Чжунхуа» и вытащил одну себе. Щелкнув зажигалкой, Дин Гоуэр дал прикурить вышестоящему, потом прикурил сам. Сигаретный дым таял во рту, как халва, душистый и сладкий. Неумело попыхивал сигаретой и начальник. «Не умеет старик курить, а хорошие сигареты в столе не переводятся». Начальник выдвинул ящик, достал какой-то конверт, глянул на него пару раз и передал Дин Гоуэру.

Это было изобличительное письмо, написанное диковинным и странным почерком, похоже левой рукой. Дин Гоуэр быстро пробежал его. «Подпись — Миньшэн. Ясное дело — псевдоним». Содержание письма сначала ошарашило, потом заставило усомниться. Он снова бегло просмотрел текст. И еще раз прочитал указания начальника, написанные на полях знакомым размашистым почерком.

Когда он поднял на него глаза, тот смотрел на цветущий жасмин на подоконнике. От белых цветков исходил слабый аромат.

— Этого не может быть, — произнес Дин Гоуэр. Он словно говорил сам с собой. — Как они посмели! Подумать только — готовить блюда из младенцев и поедать их!

— Секретарь Ван рекомендовал направить на расследование именно тебя, — с притворной теплотой хмыкнул начальник.

В душе Дин Гоуэр порадовался, а на словах заметил:

— С какой стати такими делами должны заниматься мы, прокуратура? А в министерстве общественной безопасности спят, что ли?

— Ну кто ж виноват, что у меня здесь работает знаменитый Дин Гоуэр! — осклабился начальник.

— Когда можно приступать? — чуть смутился следователь.

— Смотри сам. Ты как — развелся, нет? Чтобы не развестись, тоже мужество нужно иметь. Мы, конечно, надеемся, что это письмо — безосновательная клевета. Всё держать в абсолютной тайне. Разрешается применение любых методов, но в рамках закона.

— Я могу идти? — поднялся Дин Гоуэр.

Начальник тоже встал, достал нераспечатанную пачку «Чжунхуа» и подвинул через стол.

Дин Гоуэр взял пачку и направился к двери. Забежал в лифт. Вышел на улицу. Он собрался в школу — повидать сына. Перед ним простирался знаменитый проспект Победы. В обоих направлениях мчались вереницы машин, даже прошмыгнуть негде. Пришлось ждать. На другой стороне, чуть левее, проспект стала переходить группа детей из детского сада. Лица обращены к солнцу, как головы подсолнухов, на них играют его лучи. Он безотчетно зашагал вдоль проезжей части, чтобы подойти к детям поближе. Рядом, едва не касаясь его, угрями проскальзывали велосипедисты. Под ярким солнцем лиц не видно — одни неясные белые тени. Дети все нарядные, светлые, пухлые личики, милые смеющиеся глазенки. Все на толстом красном шнуре, как рыбки на кукане, будто прикрученные к ветке крупные, сочные плоды. Среди автомобильных выхлопов, под ослепительно яркими, как антрацит, лучами солнца они походили на большую связку хорошо прожаренных птичек с аппетитной ароматной приправой. Дети — будущее нашей родины, цветы жизни, самое дорогое. Кто посмеет задавить их? Машины замедляли ход, взвизгивали тормозами и останавливались. В голове и в хвосте группы шагали две женщины в белых халатах. Лица округлые, как полная луна; красные, как киноварь, губы, острые белоснежные зубы — похожие на сестер-двойняшек, они держали каждая свой конец шнура и громко, бесцеремонно покрикивали:

— Крепко держимся за шнур! Руки не отпускаем!

Пока Дин Гоуэр стоял на краю тротуара под деревом с пожелтевшей листвой, дети благополучно пересекли проспект. Волна за волной поток машин устремился дальше. Возле него строй детей смешался, и они загалдели, как стайка воробьев. Кусок красной материи на запястье у каждого был привязан к красному шнуру, и они оставались на нем, хоть и смешавшись. Стоило воспитательницам потянуть за концы, как все тут же выровнялись. Он вспомнил, как те только что командовали: «Крепко держимся за шнур! Руки не отпускаем!» — и возмутился про себя: «Ерунда какая-то! Как тут отпустишь руки, если ты привязан?»

Прислонившись к дереву, он строгим голосом обратился к воспитательнице, державшей передний конец шнура:

— Зачем вы их привязываете?

Та мрачно зыркнула на него:

— А ты кто такой?

— Не ваше дело, кто я такой. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем нужно связывать детей вместе?

— Ненормальный! — свысока бросила воспитательница.

— Не-нор-маль-ный! — глядя на него, хором подхватили дети.

Каждый слог они тянули очень долго: кто знает, то ли у них это так получалось, то ли их так научили. Звонкие детские голоса, наивные и нежные, такие приятные — что на свете больше ласкает слух? — взлетели над улицей шустрой птичьей стайкой. Дети зашагали дальше. Он глупо улыбнулся воспитательнице, держащей задний конец шнура, но та отвернулась и даже не взглянула на него. Он провожал детей глазами, пока они не скрылись в одном из старинных переулков — хутунов, где по обе стороны возвышались покрытые красным лаком стены.

Когда все же удалось пересечь проспект, какой-то синьцзянец стал предлагать ему — ну и забавный у него акцент! — шашлык из баранины. Дин Гоуэр отказался. Несколько шашлыков тут же купила девица с очень длинной шеей и ярко-красными, как перец, напомаженными губами. Она обваляла шашлыки с пузырящимся на них маслом в коробке с перцем и стала есть, чудно выгибая губы, — видно, боялась смазать помаду. Горло обожгло, словно огнем, он отвернулся и пошел прочь.

Потом он стоял у входа в школу, ждал сына и курил. Тот выбежал из ворот с ранцем за плечами и даже не заметил его. Лицо все в потеках от чернил, сразу видно — школьник. Следователь окликнул его. Сын пошел с ним без особого энтузиазма. Когда Дин Гоуэр сообщил, что уезжает по делам в Цзюго, сын бросил:

— А мне-то что.

— Что значит «мне-то что»?

— «Мне-то что» и «мне-то что», — ответил сын. — Что еще это может значить?

— «Мне-то что». Действительно, «мне-то что», — повторил он слова сына.

В отделе безопасности Дин Гоуэра встретил бритоголовый детина. Открыв высоченный, под самый потолок, большой шкаф, он налил следователю стакан вина. В комнате тоже топилась печь: не так жарко, как в дежурке вахтера, но все равно очень тепло. Дин Гоуэр предпочел бы мороженое, но бритоголовый знай совал ему вино:

— Выпей — выпьешь и посогреешься.

Видно было, что предлагает от души, и Дин Гоуэр не решился отказать, принял стакан и стал прихлебывать из него.

Окна и двери наглухо закрыты, ни единой щелочки: с герметизацией все в порядке. Тело чесалось, со лба скатывались капли пота.

— Не переживайте: коли на душе спокойно, оно и попрохладнее, — донесся дружелюбный голос бритоголового.

В ухе жужжало. «Пчела, — мелькнула мысль. — Мед. Варенные в меду младенцы. Задание очень ответственное, спустя рукава подходить нельзя». Вроде слегка задрожало оконное стекло. За окном медленно и беззвучно проплывали огромные механизмы. «Чувствуешь себя словно рыбка в аквариуме. И техника эта вся какая-то желтая. От желтого цвета кружится голова и хочется напиться». Он силился услышать грохот этих машин, но напрасно.

— Я хочу видеть директора шахты и секретаря парторганизации, — услышал он свой голос.

— Да вы пейте, пейте, — угощал бритоголовый.

Тронутый его заботой, Дин Гоуэр поднял стакан и осушил одним глотком.

Не успел он поставить его, как охранник наполнил стакан снова.

— Всё, не буду больше, веди к директору и партсекретарю.

— Не волнуйтесь, начальник, пейте, стаканчик опрокинете — и пойдем. А то получается, что не выполняю свои обязанности. Доброе дело не грех и повторить. Давайте еще один.

Глянув на «стаканчик» размером с кулак, Дин Гоуэр засомневался в душе, но что ни сделаешь ради работы, и он без промедления выпил.

Стоило поставить стакан, как бритоголовый налил опять, приговаривая:

— Вы не подумайте, начальник, что заставляю, но так уж у нас на шахте заведено: «Три раза не поднесешь — на своем месте не усидишь!»

— Да не могу я пить столько! — взмолился Дин Гоуэр. — Всё, ни капли больше!

Взяв стакан обеими руками, бритоголовый чуть не плача поднес его ко рту Гоуэра:

— Умоляю, начальник, выпейте, а то ведь не усидеть мне на месте.

Его искренность растопила решимость Дин Гоуэра. Он принял стакан и осушил.

— Вот спасибо так спасибо, — растрогался бритоголовый. — Еще пару-тройку стаканчиков?

— Нет-нет, не пойдет, — прикрыл стакан ладонью Дин Гоуэр. — Быстро веди к начальству!

Вахтер поднял руку и глянул на часы:

— Сейчас для встреч с ними рановато.

— Дело срочное, — строго сказал Дин Гоуэр, помахав удостоверением. — Так что ты мне препятствий не чини.

— Пойдем! — поколебавшись, кивнул бритоголовый.

Дин Гоуэр последовал за ним в бесконечный коридор. Множество помещений, деревянные таблички с именами на дверях.

— Секретарь парткома и директор разве не здесь же работают?

— За мной идите. Вы у меня три стакана выпили, что же я — буду заставлять вас бегать понапрасну? Вот не выпей вы их, передал бы секретарше в кабинете парторга, и все дела.

В тусклом стекле на выходе следователь увидел собственное лицо и невольно вздрогнул: серое от усталости, оно показалось незнакомым. Когда он выходил, скрипнувшая дверь спружинила и хлопнула его по заду. Он пошатнулся и чуть не упал, но, к счастью, бритоголовый протянул руку и подхватил его. От красоты слепящего солнечного света закружилась голова и потемнело в глазах, ноги стали ватными, в ушах зазвенело.

— Похоже, я немного пьян? — обратился он к спутнику.

— Какое пьян, начальник! — замахал тот руками. — Такой видный человек, как можно! У нас тут ежели кто напьется, так не из интеллигентных, не из культурных. Те, что «белый снег солнечной весной», не напиваются. Вы ведь из таких — значит, не пьян.

Систематичность, логичность и продуманность этих слов убеждали. Вслед за бритоголовым Дин Гоуэр вышел на площадку, заваленную грудами круглого леса. Бревна разнились и по толщине — и под два метра в диаметре, и по два цуня, — и по породе: тут тебе и сосна, и береза, и дуб, и гевея, и вяз. Встречались такие названия, что и не выговоришь. В ботанике он был не силен: эти знал, и то ладно. Кора на бревнах потрескалась и подсгнила, пахло спиртом; из щелей торчала пожелтевшая и увядшая трава. Лениво порхала белая бабочка. Между бревен, как пьяные, метались несколько черных ласточек. Следователь остановился перед большущим дубом, но до верхней кромки бревна не дотянулся. Он легонько постучал кулаком по темно-красным годовым кольцам, и на коже остались капли сока.

— Богатырь, а не дерево! — вздохнул он.

— В прошлом году один частник-винодел — виноградное вино производит — предлагал за него три тысячи юаней, — подхватил бритоголовый. — Так мы не продали.

— А зачем оно ему?

— На бочки! От вина, если оно не в дубовых бочках, высокого качества не жди.

— Надо было продать ему, и всё. Ну никак не стоит оно трех тысяч!

— Мы индивидуальные хозяйства на дух не переносим! — взвился бритоголовый. — Пусть лучше сгниет, а поддерживать их не будем.

В душе Дин Гоуэр пришел в восторг от коллективистского настроя на шахте Лошань.

За бревнами две собаки, уморительно пошатываясь, бегали друг за другом, будто вдрызг пьяные. Здоровенный кобель, вроде тот, что был на проходной. А присмотреться — вроде и не он.

Так они обходили бревно за бревном и углублялись все дальше, будто на вырубке в девственном лесу. В обширной и густой тени дубов росло множество красивых грибов, от покрывающих землю слой за слоем гниющих листьев и желудей разносился пленительный спиртной дух. Один большой, пестрящий разноцветными красками ствол усыпали проросшие желуди, смахивающие на младенцев. Все розовенькие, с отчетливо выраженными носами и глазами и тщательно прорисованными прожилками на коже. К тому же все мальчики с прелестными крохотными писюльками, похожими на орешки арахиса. Тряхнув головой, Дин Гоуэр собрался с духом. В мозгу тяжело осели таинственные, пугающие представления об этом архиважном и дьявольски запутанном деле. Он отругал себя за то, что потратил столько времени там, где в этом не было нужды, но, поразмыслив, решил: «Задание получено лишь двадцать с лишним часов назад, а я уже понял, куда двигаться в этом лабиринте, и это, как ни крути, показатель высокой эффективности». И терпеливо зашагал за бритоголовым. «Посмотрим, куда он меня, в конце концов, заведет».

Когда они обогнули еще одну березовую лесину, впереди открылось целое поле подсолнухов: обращенные к солнцу головы золотистыми пятнами расплывались на темной зелени покрытых пушком стеблей. Следователь вдыхал особый, сладковато-пьянящий дух березы и наслаждался осенним пейзажем. Белоснежная кора березы еще не высохла, гладкая, блестящая и нежная. Ствол продолжал расти: более свежая кора проглядывала сквозь трещины. На стволе устроился фиолетово-красный сверчок: большой, толстый — так и хочется поймать.

— Вон там, где подсолнухи, в домиках с красной крышей, партсекретарь с директором и обретаются. — В голосе охранника прорывалось радостное возбуждение.

Комнат в домах, похоже, не меньше десятка. Красная черепица резко выделяется на фоне густо разросшихся подсолнухов: стебли толстые, листья широкие — видать, жидкого навоза не пожалели. Под морем солнечного света их желтизна отливала особым блеском. Восхитительный вид захватывал, по всему телу разлилось упоение, умиротворение и отупение, глубокое и тяжелое. Когда он стряхнул с себя эти ощущения, поводырь исчез. Дин Гоуэр попытался найти его, запрыгнув на березовый ствол — воображаемую большую лодку в бурлящем потоке. Вдали, над высоким терриконом, по-прежнему курился дымок, но не так романтично, как на рассвете. На горе угля под открытым небом черными точками копошились люди, а внизу виднелось целое скопище машин и повозок. Голоса людей и крики животных доносились очень слабо. Он решил, что у него что-то со слухом: между ним и реальным миром будто образовалась прозрачная перегородка. У колодца шахты распростерла длинные руки, действуя неторопливо, но расчетливо, та самая желтая техника. Закружилась голова, он согнулся и опустился на бревно. Его словно вертело среди бурных валов. Бритоголовый и впрямь куда-то исчез. Дин Гоуэр соскользнул с березы и направился к зарослям подсолнухов.

И невольно задумался о своем поведении. Следователь, которого уважает высокое начальство, будто испугавшийся воды щенок, забирается на березовую лесину, чтобы оглядеться. А ведь его действия непременно станут частью расследования этого исключительно важного дела, которое, если факты подтвердятся, наверняка всколыхнет весь мир. Ну а если еще и фотографии появятся, народ точно попадает со смеху. Он понял, что все же слегка навеселе. «Нет, есть что-то вороватое в этом бритоголовом. Ненормальный, совсем ненормальный». Тут же, трепеща на ветру оперением, расправила крылья фантазия. «Кто знает, может, и он заодно с этими преступниками — пожирателями младенцев». Пробираясь меж бревнами, Дин Гоуэр уже прикинул путь к отходу: «Вывел на дорогу, где полно ловушек. Но способности мои недооценил».

Он сжал папку. В ней ощущалось нечто твердое и увесистое: там кроме документов лежал пистолет. Оружие придает смелости и уверенности. Следователь с сожалением бросил последний взгляд на березовые, дубовые и другие бревна — на своих соратников. Толстенные узорные срезы походили на мишени. Он представил, как стреляет по комлям, а ноги уже привели к опушке подсолнухового леса.

Надо же, рядом вовсю работает шахта, а тут такое укромное местечко, — значит, человеку всё по плечу. Задрав голову к подсолнухам, он шагнул вперед. Они склонялись к нему, словно улыбаясь, но в изумрудно-зеленых или светло-желтых лицах виделось лицемерие и коварство. В ушах звучал еле слышный презрительный смех. Огромные листья с шелестом трепетали на ветру. Сжимая папку со стальным другом, высоко подняв голову и выпятив грудь, он шагал к красному домику. Следователь смотрел на него, а сам ощущал исходящую от подсолнухов угрозу. Прохладную, с белыми ворсинками.

Толкнув дверь, Дин Гоуэр вошел в домик. И вот, наконец, после всех перипетий и впечатлений, он стоит перед секретарем парткома и директором шахты. Обоим ганьбу лет по пятьдесят. Круглые, как булочки, румяные лица, похожие на коричневатые «чайные» яйца; наметившиеся генеральские животики. Серые френчи с иголочки. Лица светятся приветливыми, доброжелательными улыбками старших по положению. Вполне возможно, близнецы. Оба радушно поздоровались с ним за руку. Видать, в рукопожатиях толк знают: ни слабое и ни крепкое, ни мягкое и ни твердое. Всякий раз он ощущал, как все тело пронизывает тепло, как от только что вынутого из огня печеного батата. И тут он уронил папку.

Грохнул выстрел.

Из папки вился синеватый дымок, со стены посыпались осколки. От испуга вновь ожил геморрой. Проследив траекторию пули, следователь увидел картину из смальты на сюжет «Подвигов Нечжа в Восточном море». У Нечжа, которого автор представил мальчуганом, беленьким и пухленьким, пуля отбила крохотную пипиську.

— Какой меткий выстрел!

— Высунулась птичка — вот ей и конец.

Напрочь смутившийся Дин Гоуэр бросился поднимать папку, вытащил пистолет и поставил на предохранитель.

— Ведь точно на предохранитель ставил! — пробормотал он, обращаясь к обоим ганьбу.

— Бывает, и добрая лошадь подкову теряет.

— Самопроизвольные выстрелы случаются сплошь и рядом.

Снисходительные увещевания директора и партсекретаря смутили следователя еще больше. От воодушевления и героизма, с которыми он ворвался сюда, не осталось и следа. Он даже подобострастно закивал. Потом полез за удостоверением личности и рекомендательным письмом, но партсекретарь и директор замахали руками.

— Приветствуем вас, товарищ Дин Гоуэр!

— Добро пожаловать на шахту, ждем указаний по нашей работе!

Спрашивать, откуда они знают о его приезде, было неловко, и он смущенно потер нос:

— Товарищ директор, товарищ секретарь парткома, я прибыл к вам на шахту по указанию товарища N, чтобы расследовать дело о поедании младенцев, — дело очень важное и строго конфиденциальное.

Секунд десять директор с партсекретарем переглядывались, а потом захлопали в ладоши и расхохотались.

— Попрошу отнестись к этому серьезно! — нахмурился Дин Гоуэр. — Цзинь Ганцзуань, нынешний заместитель начальника отдела пропаганды и агитации горкома Цзюго, — главный подозреваемый по этому делу, а ведь он с вашей шахты.

— Верно, — подтвердил то ли директор, то ли партсекретарь. — Начальник отдела Цзинь когда-то работал у нас учителем в начальной школе, товарищ очень способный и принципиальный, единственный в своем роде.

— Вот и расскажите о нем!

— Сейчас выпьем, поедим, а заодно и поговорим.

Возразить Дин Гоуэр не успел: его уже вели в банкетный зал.

ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РОМАНА

Я верю, что ограничения или цензура полезны для литературного творчества , сказал он в одном из интервью.