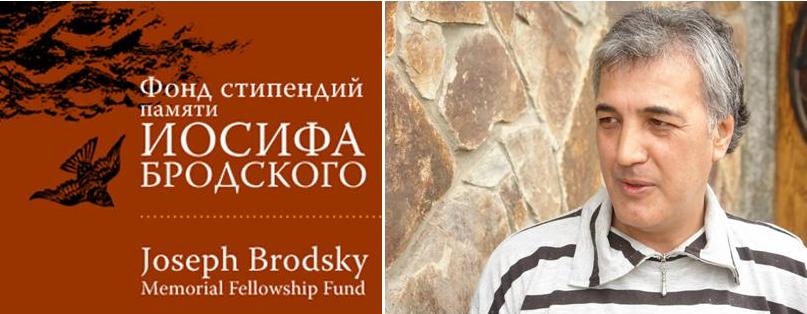

23 мая, в Петербурге Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского объявил стипендиатом 2015 года в номинации «Поэзия» поэта Шамшада Абдуллаева из Узбекистана.

23 мая, в Петербурге Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского объявил стипендиатом 2015 года в номинации «Поэзия» поэта Шамшада Абдуллаева из Узбекистана.

Шамшад Абдуллаев (р. 1957) окончил филологический факультет Ферганского педагогического института, в 1991—1995 годах был заведующим отделом поэзии журнала «Звезда Востока».

Шамшад Абдуллаев (р. 1957) окончил филологический факультет Ферганского педагогического института, в 1991—1995 годах был заведующим отделом поэзии журнала «Звезда Востока».

Автор четырех книг стихов и книги прозы. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Родник», «Черновик», «Вестник новой литературы», антологии «Освобожденный Улисс (Современная русская поэзия за пределами России)». Создатель «ферганской школы» русской поэзии (Хамдам Закиров, Даниил Кислов, Ольга Гребенникова и другие).

Живет и работает в Фергане.

Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского — независимая некоммерческая организация, существующая за счет частных пожертвований. Целью деятельности фонда является предоставление возможности писателям, композиторам, архитекторам и художникам из России стажироваться и работать в Риме.

Стипендиатов выбирает независимое жюри, которое, в свою очередь, формируется попечительским советом, состав которого определил сам Бродский незадолго до смерти.

Шамшад Абдуллаев

СОН ПРОТИВ СНОВ

* * *

П. П. Пазолини

Когда тебе четырнадцать или пятнадцать,

кто-то непременно входит в твою судьбу, не похожий на братьев твоих,

соучеников или товарищей по улице. Он старше тебя и потому

не испытывает к тебе враждебности. Самое

захватывающее то, что он вовсе не ищет в тебе недостатков –

это трогает. Открытие первой встречи, залитой солнцем.

Затем –

мурашки по коже от его беспричинной и веской заботливости…

Край проезжей дороги. Окна, тронутые пылью городских окраин.

Ветер раскачивает зелень непрерывно, и непрерывность

остается здесь надолго, словно клочок этой местности.

О своем ничтожестве узнаешь постепенно – сам.

И не дай бог рассказать об этом знакомстве друзьям:

голос переменится, словно тебя ударило током, и отпустило,

и кажется, что твое «я» существует сейчас где-то вовне,

и ты не в силах вобрать его – опять – в себя,

пока не утихнет волнение. Стыдно,

когда голос твой становится чужим, настолько чужим,

что даже то, о чем ты настойчиво думаешь,

может оказаться чем-то иным,

к восприятию которого не готовы твои сверстники,

чьи лица меняют выражения, если

медленно отдаляться от них, оборачиваясь

к ним то и дело, среди пустынной улицы.

ДЖЕК КЕРУАК

Погасить лампу и яркие слова.

Ваза глядит в упор на собственное дно.

У изножья взблескивает джаз,

прокладывая щель

между твоим сознанием и музыкой.

Опиум-смерть, словно оползень,

катится в кровь.

Дервиш, дервиш, ты бродил по дороге,

вплетенной в твои расхристанные сандалии.

Сгущается знойное лето – не только оно

тебя погубило. Дорога. Кафе, где звучит

Майлс Девис. Удушливый пот стекает со лба

белокурого саксофониста. Из единственной

зеркальной рамы силуэты танцующих пар

вытесняют плавно друг друга, но никто

не вытеснит эту плавность. Темнокожий

пианист закончил игру,

невольно выкрикнув дважды, словно это число

само завершило музыку. Потом –

бессонная ночь. На рассвете дорога пустынна,

безлюдна, хотя

десятки юных бродяг в это время

шагают повсюду. Все тот же маршрут.

* * *

Юсуфу Караеву

Река для беглых, торопливых взглядов —

медлительный, звучащий хаос волн. Сюда приносит ветер

собачье бормотанье и клочья старых листьев,

оторванных от ног деревьев

почти бесшумно. Так часто слышен лай под вечер,

что кажется он силуэтом

животного. Поёт ночная птица

в трещине кустарника, и нас волнует не смысл этой песни,

но ясность, более подвижная, чем наша.

Тот смысл, что мы навязываем слову,

становится неуловимым, ускользает. Может,

он создан чьим-нибудь поступком и вместе с ним исчез?..

Река, в отличие от слов,

необратимо обрастает далью.

ЗАБЫТЫЙ ФИЛЬМ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

В довершение ко всему, летнее пламя. Ни дерева, ни дощатого навеса:

только белая стена, залитая огнем, – под нею дуреет

желтый, худосочный кот (он казался бы мертвым,

если б не пугающая обдуманность его позы). Какая

пустынная округа, пронизанная солнцем! Возможно,

опасная пустынность? На пыльной,

неверной поверхности земли, на глянцевитых камешках,

на известковых приступках стены

солнце расплавило насекомых – везде по-разному.

Трое юнцов, словно фигуры из другой картины,

появляются справа. Не их ли мы ждали? Несмотря

на жесткость их поступи, они вряд ли оставят

царапины на трогательной хрупкости

захватанной пленки. Несчастная пленка. Однако

ничто не лопнет, не разорвется: мир существует,

пока что-то движет юнцами, и они движут нами,

когда мы следим, как они бредут, пересекая

пейзаж и озираясь изредка. Они безразличны

к ландшафту, к следам запустения – словно

лишь безразличие может

сохранить их достоинство. Хотел бы я иметь

их спокойную пристальность и серые

францисканские сандалии. Так ли существенно,

что это – «Местность близ реки Арно», как гласит

надпись над верхней тесемкой немого кадра?

Куда важнее, что теперь

мы учимся видеть вне нас, где необретенное уже утрачено.

НАТЮРМОРТ

Как летучая мышь – пучок холодного света брызнул

над пшенично-яркой скатертью, мимо глаз, прямо

в зеркальный круг, в котором застрял циферблат,

но блик трясся под ним, снижая

зрительный центр в серый провал,

где чуть колыхалось в безветрии облако,

сверху срезанное ровно, будто лезвием, оконной планкой.

Я знаю это чувство длящейся неподвижности.

Пасмурный вечер тянулся так,

как если бы мужчина мучил женщину,

не прикасаясь к ней; всё тонет

в сладостном безразличии. Время течёт

медленнее, чем… Даже

слышно, как мы дышим в интервалах между

хлопаньем дверей и петушиных крыльев. Исчезнуть, прыгнуть,

чья-то обувь гниёт на краю Этны.

КОНЕЦ НЕДЕЛИ: ПРОГУЛКИ С ДРУГОМ

И вышли на бугристую площадь – такую широкую,

что заметней проделанный путь, но обшарпанный сгиб

забора с едко-зеленым, мшистым покровом

и грязный ветродуй, из тупика

нагнавший нас, как всегда, со спины,

заглушили эпический декор, словно Париж,

увиденный впервые глазами Руссо

в жирной, кудахтающей серости.

Спрессованный ползучей пылью и побегами косматых кустов

дешевый простор – именно здесь.

Замедляем шаг, зараженные тишиной. И всюду

дышит Оно. Что-то.

Легкая длительность, солнце пылает, жуки

смещаются тяжело, как хмурые пилигримы, по стерне

и – всякий раз внезапно – обнажают бледные,

бледно-розовые крылышки, срываясь в полет.

Думаешь, мы спасемся, вот так

постоянно держась на весу, как «они». Я сыт

по горло этой притворной обыденностью летнего пространства.

Мы лежим, раскинув руки, на протоптанном поле – два крестика

с птичьей высоты; я щупаю молодую тростинку,

цепляя ногтем ускользающую ломкость; а ты

читаешь, как умирал (умирает) Рембо:

слова, подсказанные болью, – «аллах карим»,

но ангел уже на подхвате (в каждый

воскресный день).

ЛЕТО: ЧТЕНИЕ

Теперь не уснуть; и солнечная пыль собирается над

смуглой кожей; так

братья целуют умершего отца

в холодный лоб: первый, второй. Стон чаек, дыхание,

пурпурный камень. Все просто –

собака пьет воду из миски, и муха, будто

святой дух, не видит стекла;

открыта на улицу дверь –

сноп света пожирает горькую, серо-серую стену,

утверждая: днесь. И внизу,

под верандой, читается крокус, руины, искра ненужных вещуний.

В книге озерный окоем –

там Вордсворт жил, и ты поешь:

«каждый христианин должен иметь львиное сердце».

Ритм; яркий запах; пес когтит нежную землю.

* * *

Ты хотел что-то сказать,

но молчание

опередило твои слова…

Прошу тебя,

будь осмотрителен.

ЗА ЧЕРТОЙ

Вертлявый просёлочный спуск, мерзкая дорога

(серая, иссиня-чёрная, матово-бледная),

вкрадчивый запах бензина в грязной, бескостной духоте;

и мы в испуганном автомобиле,

порхающем незряче, как пленник, в летнем омуте,

где нет ни одной дорого?й нам черты – утешительной.

Мы вдвоём – будто заперты в эту цифру,

приютившую нас в молчании братства.

Лететь вроде бы к ненужной цели

в пустом хаосе пустого пейзажа,

пока нам вслед тянется, тянется

бесстрастный, желтовато-красный, желтовато-мглистый взгляд

тёмного стада, копошащегося на скважистом просторе

под иссушающим покровом слепящего марева

(и животные, сохраняя упрямую крошечность вдалеке,

провожают нас словно бы порознь –

с какой-то тяжёлой брезгливостью). И всё-таки:

что же это за цель,

если её невозможно представить?

Мой друг – расстёгивает верхние пуговицы,

придерживая руль свободной рукой, – мой друг:

«Мне дурно от этой картины,

она похожа на рвоту, которая

с ликующей грубостью ворвалась в мой утренний сон.

Мне дурно», – повторил он,

словно молился о ком-то или кого-то молил,

кто сейчас ко всему равнодушен настолько,

что даже свободен от равнодушия.

Куцый, резиновый шорох колес –

мы проехали мимо крошащейся линии

скудной травы. Я закрываю глаза

и вижу: серебристая ширь,

росчерки чаек, рыбацкие сети,

хриплые волны ударяются

о что-то огромное, невидимое, благородное;

это валлийский берег, или каменистая,

розовая пустыня Алжира,

или сама История, оттенившая водную бездну.

Я открываю глаза:

мне по-прежнему страшно,

и к тому же море, как Оден однажды сказал, –

оно бесформенно.

* * *

Он говорил изящно, более чем изящно.

Она равнодушно проколола указательным пальцем

мыльные пузыри его слов.

Он говорил восторженно,

словно корифей в античном театре.

Она смехом затравила

его приставучую искренность.

Наконец

он процитировал несколько строк

из «Дуинских элегий».

Она зевнула – еще и еще…

Он молча вышел на улицу

сквозь ее раскрытый рот.

ПОЛЕ

Затишье, пригород.

Мальчик шел к реке

мимо стогов сухого, скошенного сена. Ранец

на его спине мерцал под солнцем, как рыбья чешуя.

Средь варварских сплетений трав, неподалеку,

лежал мужчина, закинув руки

за голову. Он наблюдал сквозь розовые прутья

за малышом рассеянно, как будто

разглядывал толпу. И взгляд его

блуждал в искристо-желтом воздухе, не видя ничего:

кустов репейника и стаек птиц,

домишка с деревянною обшивкой и фермы в отдалении.

Мужчина закрыл глаза, замкнулся,

словно сбитый с толку. А мальчик

шел к реке с полуоткрытыми губами –

золотисто-медная тень без единого пятнышка. Мужчина

вдруг очнулся, словно от касания. Над ним

висел паук в такой близи – казалось,

что он мужчину распахнул и силился сейчас

сквозь сетчатый пушок к нему пробраться,

точно к жертве. Паутина

легла зловеще на черные усы и рот.

А человек лежал – безжизненный и успокоенный. Вчерашнее

внезапно стало смешным, безвредным. В скулу

впились крепкие, раздувшиеся лапки.

Вокруг дрожали лепестки – мужчина

замечал их и забывал одновременно, как бы

совершая сразу одно и то же действие.

Мужское тело будто искрошилось на множество частиц,

и каждая из них дышала и жила

по-своему, отдельно.

Какая-то редкая мысль мелькнула – вместо

одного раза дважды – в его сознании. Возможно:

«Я жажду быть воспринятым как малость,

пожираемая крохотным чудовищем». Мальчик

увидел берег, усеянный осколками стекла.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Вот он сидит напротив балконной двери;

ветер подует — рана. Шелестящий свет

рдеет и гаснет в прямоугольном зеркале — так чайка

мечется над морской далью после медленного кораблекрушения. В детстве

(на фотографии) он был очень красив:

не барочный херувим, а, скажем,

Ренуар-младший. Сгорбился — ангел

(или умерший отец, или бесконечно любимый наставник) снял

правую ладонь с его груди. Мимолетный озноб,

и маленький менестрель в птичьей клетке стрекочет. Меня

заботит не реальность, а пригоршня опиума, в которой

спрятана реальность, признается он и не сводит глаз

с оконного стекла, где спарились крупные мухи. В углу

вентилятор мотает головой:

конец ли изгнанничеству? конец ли?

ЭПИЛОГ

Поле, сорванное облаками на большом отдаленьи,

у реки длиной в километр, – капли

чёрного масла уже в июньской почве. В последний раз.

Её рука без вен в солнечных струях над воскресной скатертью,

но жаркий ветер гонит сухие конские комья

по равнинной площади. Кто ты

в летнем огне? Рубец на мускусной шее,

сон против снов, несколько донных рыб,

и ты ходишь босиком по графлёному полу,

по краю ковра, мимо ломких жал,

мимо монголоидных фигурок на блещущем пианино.

Да……,стихи Шамшада очень похожи на стихи самого Бродского.. поток мыслей и чувств….